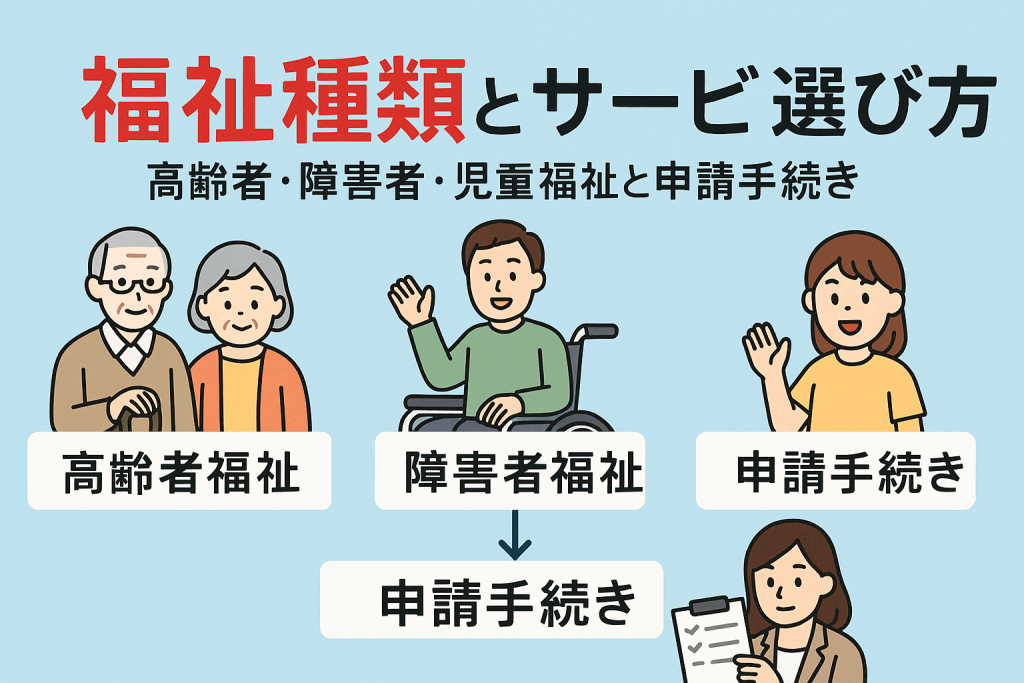

人生のどの瞬間にも寄り添う「福祉」。日本では【2022年時点で約960万人】がさまざまな福祉サービスを利用しています。しかし、「自分や家族に必要なものは何?」「制度や手続きが複雑でわからない…」と、情報の多さに不安や戸惑いを感じていませんか。

実際、厚生労働省の調査によると、福祉サービスの種類は【高齢者向け・障害者向け・児童向け・地域福祉】など20種類以上に細かく分類され、利用者数も年々増加しています。一方、「想定外の費用が発生した」「必要な支援を受けそびれた」といった声も少なくありません。

本記事では、最新の公的データや現場の実例をもとに、福祉の全体像から具体的なサービス内容・申請手続きまで、初めての方でも迷わず理解できるよう徹底解説します。

どの福祉サービスが自分や家族に最適なのか、利用前に知っておくべきポイントや失敗しない選び方も網羅。最後まで読むことで、「知らなかった」を「知ってよかった」に変える実践的な知識がきっと手に入ります。

福祉の種類とは基本理解

福祉とは、年齢や障害の有無に関係なく、すべての人が安心して暮らせる社会を実現するための仕組みを指します。主な目的は、生活上の困難を抱える人や家族が支援を受け、自立した生活を営めることです。社会全体で暮らしを支える仕組みとして機能しており、近年では高齢化や子育て、多様な価値観の広がりに応じて福祉の種類も拡大しています。福祉の種類には、子供向けの支援や障害者向けサービス、高齢者の介護福祉などがあり、法律や社会情勢に応じて制度が整備されています。

社会福祉の全体像とは – 法律・制度に裏付けられた多様な種類の解説

社会福祉の種類は、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、生活保護、地域福祉などに分類されます。それぞれは法制度として定められ、利用者や目的により異なるサービスが提供されています。

主な福祉サービスの分類

| 種類 | 対象 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 高齢者福祉 | 高齢者 | 介護保険、デイサービス、施設入所など |

| 障害者福祉 | 障害のある人 | 就労支援、生活介護、相談支援など |

| 児童福祉 | 子ども・保護者 | 保育サービス、子育て支援、児童相談など |

| 生活保護 | 所得が一定以下の人 | 経済的支援、医療扶助、住居扶助など |

| 地域福祉 | 地域住民 | 見守り活動、地域交流、防災支援など |

法制度に基づく分類とは – 社会福祉法や介護保険法の視点から

福祉の種類は各種法律によって定義やサービス内容が厳密に決められています。たとえば「社会福祉法」は社会福祉全体の枠組みを示し、「介護保険法」では高齢者の介護保険サービスを、「障害者総合支援法」では障害福祉サービス事業の内容や利用条件を定めています。こうした法律があることで、公平性と透明性を保ちつつ、必要な支援が行われています。

分類体系の仕組みとは – 実際の制度設計と分類の成り立ち

日本の福祉制度は、「対象者ごとの支援」と「生活課題ごとの支援」に分かれています。対象者では高齢者・障害者・児童など、生活課題ごとは医療・生活保障・就労等の観点で分類されます。この仕組みにより、個別のニーズに応じた福祉サービスの提供が可能となっています。制度設計は厚生労働省が中心となり見直されており、現代社会の変化に合わせて柔軟に進化し続けています。

身近な福祉の例とは実践事例

日本では数多くの福祉サービスが日常生活に根付いています。身近な実践例は多岐にわたるため、生活の中で「福祉」を実感しやすくなっています。

生活に役立つ具体例とは – 日常生活に根ざした福祉の活用

-

介護保険サービスによる自宅でのホームヘルプ

-

児童館や子育て支援センターを使った親子交流

-

障害福祉サービスの利用で学校や職場へのサポート

-

生活困窮者自立支援による相談・就労支援

このように福祉は、子どもから高齢者、障害を持つ方、支援が必要な家庭まで幅広くサポートしています。

地域での取り組み事例とは – 実際の地域活動から学ぶ

地域ごとに特色ある福祉活動が行われています。例えば、子ども食堂や高齢者見守り隊、障害のある人の就労支援などがあります。住民協力で開催されるイベントや交流会、地域包括支援センターによる福祉相談窓口の設置なども一例です。こうした取り組みは、地域の絆を深め支援体制の充実につながっています。

高齢者福祉の種類とはサービスの全貌 – 施設選びから利用手続きまで全解説

高齢者福祉は、加齢に伴う生活の変化や身体機能の低下に対し、安心して自立した暮らしを送るための多様な支援を提供しています。充実した制度とサービス内容を理解することで、適切な選択がしやすくなります。ここでは、主要なサービスの種類から施設選び、利用手続きのポイントまで詳しく整理しています。

介護保険サービスの種類とは内容詳細

介護保険サービスは、大きく「施設入所」と「在宅サービス」に分かれます。

主な介護保険サービスの種類(一般的な分類)

| サービス名 | 概要 | 対象者 |

|---|---|---|

| 施設入所 | 常時介護が必要な方が入所 | 要介護認定を受けた高齢者 |

| 訪問介護 | ヘルパーが自宅で生活を支援 | 在宅生活を継続する方 |

| デイサービス | 通所で機能訓練や入浴・食事を提供 | 日中の見守りが必要な方 |

| ショートステイ | 短期間の施設利用 | 家族支援やレスパイト目的 |

サービスは利用者の心身状態や希望に合わせて柔軟に選択できます。

施設入所サービスの特徴とは – 利用条件やサービス範囲

施設入所サービスは、日常生活全般を継続的に支援する点が特徴です。

-

要介護認定が必要

-

食事や入浴、リハビリ、レクリエーションなど幅広い支援範囲

-

医療や看護体制が整った施設も存在

生活に密着した手厚いサポートを受けられるため、介護量が多いケースに適しています。

訪問介護とデイサービスの違いとは – それぞれの利用メリット

主な違いとメリット

-

訪問介護:

- 利用者の自宅へスタッフが訪問し、入浴・食事・排泄などを個別に支援

- 住み慣れた自宅でサービスを受けられる

-

デイサービス:

- 専門施設に日中だけ通い、機能訓練やレクリエーション、入浴・食事を集団で利用

- 外出や人との交流を促進し、家族の介護負担を軽減

どちらも在宅生活の維持と自立支援を目的にしています。

高齢者福祉施設の種類とは一覧と比較ポイント

高齢者の状態や家族の希望に応じて、さまざまな福祉施設が用意されています。

| 施設名 | 入所対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 要介護3以上 | 24時間体制・低費用で入所待機あり |

| グループホーム | 認知症高齢者 | 小規模・家庭 的雰囲気 |

| ケアハウス | 自立~要支援 | 比較的自由な生活・低価格 |

| 有料老人ホーム | 要支援・要介護 | サービス充実・費用幅広い |

入所基準やサービス内容、費用などを比較し、本人の希望に合った施設を選ぶことが重要です。

特別養護老人ホームとグループホームの違いとは

-

特別養護老人ホームは、重度の要介護者に24時間体制で生活支援や介護を提供

-

グループホームは認知症の高齢者に対し、少人数で共同生活を送りながら専門スタッフがサポート

重度の身体介護が必要か、それとも認知症ケアを重視したいかで選択肢が変わります。

ケアハウスや有料老人ホームの特徴とは

ケアハウスは、自立度が高めの高齢者向けで、食事や生活相談など最低限の支援が中心です。有料老人ホームは、介護度や生活スタイルに応じた多様な種類・料金体系があり、手厚いサービスや医療面のサポートが受けやすい傾向にあります。

申請手続きと利用の流れとは

高齢者福祉サービスは、基本的に申請や認定手続きが必要です。利用開始までの主な流れを把握することで、スムーズな準備ができます。

申請に必要な書類とは – 手続きの具体的な流れ

申請には、以下の書類が求められるケースが一般的です。

-

介護保険証

-

主治医意見書

-

申請書類(市区町村窓口で入手)

【手続きの流れ】

- 市区町村の窓口で申請

- 認定調査・主治医意見書の提出

- 判定・通知

- 必要に応じてケアプラン作成、サービス開始

書類の不備や記載漏れを防ぐことが重要です。

認定区分や窓口とは – 利用開始までのポイント

要介護認定は、「要支援1・2」「要介護1~5」に細分化され、区分によって利用できるサービスや給付額が異なります。申請・相談は市区町村の介護保険担当窓口が中心となるため、早めの問い合わせと情報収集をおすすめします。

区分ごとのサービス内容や自己負担の割合についても、専門窓口やケアマネジャーに相談することで最適な活用方法を見つけやすくなります。

障害者福祉の種類とは提供されるサービス一覧 – 障害種別と施設区分の体系的理解

障害者福祉には、心身に障害のある方やその家族が受けられる多様な支援サービスが用意されています。障害の種別や支援の必要度に応じて、法律や制度に基づくサービス提供が行われていることが大きな特徴です。主な対象には、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などがあり、それぞれに合わせた施設や支援メニューが準備されています。特に、日常生活の支援や就労のサポート、相談窓口の設置があり、個別のニーズを重視したきめ細かな対応が進められています。

障害者支援サービスの多様な種類とは特徴

障害者支援サービスには生活介護、就労支援、自立訓練、短期入所など複数の種類があり、利用者の状態や希望に合わせて選択が可能です。

-

生活介護:日常生活全般の援助や心身機能の維持・向上を図る通所サービス。

-

就労移行・継続支援:一般就労を目指す支援や、一般企業での就労が難しい方への安定した仕事環境の提供。

-

自立訓練:自宅や地域での自立した生活を目指した生活能力向上プログラム。

-

短期入所:家族が一時的に介護できない場合の宿泊型サポート。

これらは障害の程度や生活状況に応じて柔軟に利用でき、本人や家族の安心を支えます。

生活介護・就労支援の内容とは – 提供される主なサービス

| サービス | 主な内容 |

|---|---|

| 生活介護 | 食事・入浴・排せつ等の日常支援、リハビリ、創作活動 |

| 就労移行支援 | 職業訓練、職場体験、就職活動サポート |

| 就労継続支援A型 | 雇用契約による就労支援、就労技術の習得・向上 |

| 就労継続支援B型 | 生産活動等の作業支援、体調や適性に合ったジョブアサイン |

| 自立訓練 | 生活スキルや対人コミュニケーション、健康管理など自立を目指す訓練プログラム |

| 短期入所 | 短期間の宿泊・日常支援、リフレッシュのための一時的な受け入れ |

総合支援法に基づくサービスとは – 法的根拠と支援対象

障害者総合支援法は、すべての障害のある方を対象に必要な福祉サービスを提供する日本の基本法です。この法律の下で、地域生活を支える支援が体系的に実施されています。法令により、身体障害者、知的障害者、精神障害者、さらに難病患者まで幅広く対象が規定されている点が特徴です。サービス利用は医師の診断や市区町村の認定調査を経て、ニーズに応じたプランに基づいて支援が開始されます。本人の意思や生活希望が最大限尊重され、多様な社会参加が実現されています。

障害福祉施設における役割とは分類

障害福祉施設は、利用者の自立支援と安心な生活の場を両立させるための重要な役割を担っています。施設には、生活の拠点となる住まい型や通所型、日中活動やリハビリ、就労を提供する施設があり、地域社会との連携もしっかり進められています。本人だけでなく家族の負担軽減や相談対応も充実しているため、多くの方が安心して利用可能です。

グループホームの特徴とは – 入居対象やサービス内容

グループホームは、障害のある方が地域で自立した生活を営むための少人数制の共同生活施設です。

-

対象者:知的障害や精神障害、身体障害の方など自立生活が可能な方

-

主なサービス:

- 食事や家事などの日常生活支援

- 生活リズムの管理

- 相談・健康管理・服薬サポート

-

メリット:家庭的な雰囲気で自立を目指せる、地域社会とつながれる

生活介護施設・短期入所施設の違いとは

| 種類 | 主な役割 | 利用頻度 |

|---|---|---|

| 生活介護施設 | 通所し日中活動や生活支援、リハビリを受ける | 定期利用が中心 |

| 短期入所施設 | 家族の急な事情や休養時に短期間宿泊し、生活介護を提供する | 必要時のみの利用 |

生活介護施設は日中活動が主で、短期入所は家庭介護困難時に一時的に利用できる点が大きな違いです。

利用申請の具体的手順とは家族支援

障害福祉サービスの利用には、地域の市区町村で申請手続きを行う必要があります。家族や本人が通いやすいサービスを選び、支援区分の認定やサービス内容を事前に確認しておくことが重要です。

認定基準・申請窓口とは案内 – 利用時の基本情報

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 申請窓口 | 市区町村役所の福祉課や障害福祉担当窓口 |

| 必要書類 | 診断書、本人確認書類、申請書類 |

| 認定基準 | 医師の意見書や障害程度の認定調査 |

| サービス決定まで | 申請→調査・審査→認定→支給決定への流れ |

上記手順に沿って、担当窓口に相談すれば不明点も丁寧に案内されます。

相談支援事業所の活用ポイントとは

相談支援事業所では、障害のある方や家族が日常生活で困ったときに専門スタッフへ気軽に相談できます。

-

利用できるサービスの選択や利用計画の立案をサポート

-

生活や就労の相談、緊急時の対応も可能

-

親身で安心できるサポート体制が整い、初めての福祉サービス利用でも安心です

困ったときは早めに相談支援事業所へ連絡して、最適な支援を受けましょう。

児童・子ども向け福祉の種類とは支援策 – 児童福祉の包括的なガイド

児童福祉サービスの多角的説明とは

子どもを取り巻く生活環境はさまざまですが、児童福祉サービスはすべての子どもが安全で健やかに暮らせる社会を実現するための支援のひとつです。日本の社会福祉制度には、児童相談所による問題の早期発見や、家庭での養育が難しい場合の養護施設、働く親を支える子育て支援など、幅広いサービスが整備されています。下記の表では代表的な児童福祉サービスの種類を比較しています。

| サービス名 | 主な役割 | 対象 | 提供内容 |

|---|---|---|---|

| 児童相談所 | 問題発見・相談・保護 | 0〜18歳 | 相談援助、保護、指導等 |

| 養護施設 | 生活の場の提供 | 0〜18歳 | 衣食住の保障、生活指導 |

| 母子生活支援施設 | 母子家庭の支援 | 母と子 | 住居提供、自立支援 |

| 発達援助サービス | 障害児や家庭のサポート | 障がい児等 | 発達支援、訓練、保育所・学校連携等 |

児童相談所の役割とは – 対象児童と対応内容

児童相談所は心身の発達障害、非行、虐待、養護など、さまざまな課題を抱える子どもや家庭を支援します。0歳から18歳までが対象で、相談から一時保護、必要に応じて専門機関へのつなぎなど法的機能も備えています。

主な対応内容は以下の通りです。

-

虐待や養育困難の相談・調査

-

一時保護の判断と実施

-

福祉サービスや施設利用の案内、関係機関との連携

-

里親・養子縁組のサポート

このように、児童相談所は家庭・学校・医療・警察など各機関と協力しながら、子どもの権利と安全を守る中核的な役割を果たしています。

児童養護施設・母子生活支援施設の概要とは

児童養護施設は、家庭での養育が困難な0〜18歳の子どもたちに生活の場と日常生活のサポートを提供します。衣食住だけでなく、学習・自立への支援も重視されています。一方、母子生活支援施設は、配偶者からの暴力や経済的理由で困難を抱える母と子が安心して暮らし、自立につなげるための支援を行います。

両施設とも社会福祉士や指導員などの専門職員が常駐し、子どもや母親の相談・生活支援・就労援助などきめ細かな伴走支援が特徴です。

子育て支援や教育支援サービスの解説とは

子育てや教育の不安を抱える家庭には、地域の子育て支援センターや放課後児童クラブなどさまざまなサポートがあります。支援内容は次のとおりです。

-

保育所・認定こども園:共働き家庭や就労支援

-

放課後児童クラブ:小学生の放課後の安心な居場所

-

子育てサポートセンター:育児相談や一時預かり

-

発達や学習で悩む子への学習指導、カウンセリング

すべてのサービスで専門職による相談や付き添い体制が整い、保護者の負担軽減や子どもの健やかな成長を支援します。

障害児通所支援の詳細とは – 主なサービスと利用方法

障害児や発達に特性のある子どもを対象にした福祉制度として障害児通所支援があります。主なサービスは以下のようになります。

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 児童発達支援 | 未就学児の発達促進・療育 |

| 放課後等デイサービス | 学齢児(小~高)の日常生活・学習支援 |

| 保育所等訪問支援 | 保育所や学校への専門員派遣 |

利用するには市町村への申請後、面談や医師の診断を経て、支給決定がなされます。各施設の専門スタッフが個別ニーズに応じた訓練や社会性向上をサポートします。

療育手帳と放課後等デイサービスの違いとは

療育手帳は、知的障害がある方のための証明書で、福祉サービスや各種手当の申請に活用されます。一方、放課後等デイサービスは、障がいや発達に課題のある学齢児が放課後や長期休みに利用できる施設型サービスです。

両者の主な違いを下記表にまとめました。

| 比較項目 | 療育手帳 | 放課後等デイサービス |

|---|---|---|

| 主な役割 | 障害認定・制度利用の証明 | 日常生活・学習支援サービス |

| 対象 | 知的障害のある人 | 発達障害や知的障害のある学齢児 |

| 取得・利用方法 | 福祉窓口で申請・判定 | 市区町村申請、診断・支給決定 |

制度をうまく活用することで、家庭の負担や子どもの困りごと軽減につなげることができます。

専門家の声や体験談を交えた現場感の強化とは

実際の福祉現場では、相談員や支援員、保育士など多様な専門家が子どもの成長と安心につながるサポートを行っています。ここでは代表的な職種の現場の声を紹介します。

-

児童指導員:「一人ひとりの個性や状況に寄り添うことが大切です。子どもの笑顔が一番のやりがいです。」

-

福祉相談員:「家庭や学校、医療現場などと協力し、切れ目のない支援を意識しています。」

チームで連携しながら多様な課題解決をめざす現場のリアルな姿は、安心感や信頼を感じさせます。

支援者の実体験談とは – 実際の現場から学ぶ

現場で実際に働く支援者の声を通じて、福祉サービスの実際や課題を知ることは重要です。

-

「利用者の小さな変化に気づき、成長を間近で感じられる瞬間が何よりの喜びです。」

-

「多職種連携が日常で、子どもや家族を中心にした支援を心がけています。」

日々の積み重ねが子どもの自立や安心感につながり、支援者自身も成長を実感しています。

利用者や家族の声の紹介とは

実際に福祉サービスを利用する子どもや家族の声はサービス選択時の大きな参考になります。

保護者の声

-

「育児の悩みを相談できる場所があり、心強かったです。」

-

「放課後等デイサービスで子どもが友達と楽しく過ごしています。」

利用者の声

-

「先生が優しく教えてくれて、勉強や遊びが好きになりました。」

-

「不安なことがあっても話しやすい雰囲気が安心につながりました。」

こうした体験談は、多くの家族や子どもにとって福祉サービスを身近に感じられるきっかけとなっています。

福祉関連の仕事とは資格の種類 – 職種別の実務内容とキャリアパス

主要福祉職種の詳細な分類とは仕事内容

福祉の現場にはさまざまな職種があり、それぞれが高齢者、障害者、子どもや家庭などを支えています。主な福祉職には、介護福祉士、社会福祉士、保育士、相談支援員などがあり、仕事内容や求められる資格、利用者への支援方法が異なります。

福祉の種類一覧としては、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、生活困窮者への支援があります。実際の現場では、生活支援、相談援助、日常生活の手助けや自立支援が中心です。

| 職種 | 主な対象 | 主な仕事内容 |

|---|---|---|

| 介護福祉士 | 高齢者、障害者 | 生活介助、身体介護、相談業務 |

| 社会福祉士 | 全世代 | 相談支援、制度利用サポート |

| 保育士 | 乳幼児、子ども | 保育、発達支援、家庭相談 |

| 相談支援員 | 全世代 | 各種相談、支援計画作成 |

介護福祉士・社会福祉士の業務内容とは

介護福祉士は、施設や在宅での生活支援、身体介護を専門に担い、利用者一人ひとりの自立支援や生活の質向上を追求します。

社会福祉士は、生活に困難を抱える方への相談や助言を中心とし、行政や他機関と連携しながら制度の利用や支援計画作成に関わります。社会福祉サービスを身近な例として挙げると、介護保険制度や障害福祉サービスの利用に必要な申請・手続きのサポートなどがあります。

保育士・相談支援員その他の職種とは

保育士は子どもの発達支援と保護、家庭支援を中心に、日々の生活の中で子どもの安心安全を守ります。

相談支援員は、障害者や高齢者、生活困窮者など幅広い対象へ支援計画の策定や相談解決のためのサポートをします。

さらに、福祉施設長や生活支援員、就労支援員などの職種もあります。

資格・研修・免許の種類とは違い

福祉分野では、職種ごとに取得すべき資格や研修の種類が異なります。

【主な資格例】

-

介護福祉士(国家資格)

-

社会福祉士(国家資格)

-

保育士(国家資格)

-

介護職員初任者研修

-

ケアマネージャー(介護支援専門員)

これらは業務内容や責任範囲によって求められる資格や研修、免許の種別が異なり、キャリアアップに重要です。

介護職員初任者研修とケアマネの違いとは

介護職員初任者研修は介護現場で必要な基礎知識や技術を学ぶ入門的な資格で、介護職として働くための第一歩です。

一方でケアマネージャーは、ケアプランの作成や利用者・家族と福祉サービスの調整を担う専門性の高い資格であり、受験には介護や医療現場での実務経験が必要となります。

| 資格名称 | 特徴 |

|---|---|

| 介護職員初任者研修 | 介護職の入門資格、取得しやすい |

| ケアマネージャー | 実務経験が必要、支援計画の作成など |

その他福祉関連資格の取得フローとは

福祉業界には他にも多様な資格があります。例えば、精神保健福祉士、保育士や障害者スポーツ指導員など、それぞれの講習や実務経験を経て国家資格や公的資格を取得できます。

研修や実習を重ねることで、専門性やキャリアの幅が広がる点も大きな特徴です。

福祉職の働き方・待遇の多様化とは

近年、福祉分野の働き方は多様化し、正社員、パート、契約社員、派遣など様々な選択肢があります。事業所によっては夜勤やシフト勤務、時短勤務も認められており、ライフスタイルに合わせた働き方が可能となっています。

正社員・パートなど雇用形態の違いとは

福祉業界では、正社員は安定した雇用と一定の給与・各種手当が特徴です。一方、パートやアルバイトは勤務時間や曜日を柔軟に設定できるため、子育てや副業と両立しやすくなっています。各雇用形態には福利厚生や社会保険の加入条件に違いがあるため、ライフステージに合わせて選ぶことが可能です。

福利厚生やキャリアパスの特徴とは

福祉業界は福利厚生が充実している傾向があり、社会保険完備や資格取得支援制度、研修参加や職場内託児所、住宅手当などが整っています。

資格取得や現場経験を重ねることで、施設長、ケアマネージャー、各種専門職へのキャリアアップも目指しやすい分野です。今後も安定したニーズがあるため、福祉職は専門性を活かしながら長く活躍できる魅力的な仕事です。

地域福祉とは生活支援サービスの種類 – 地域密着型の福祉活動と行政支援

地域福祉は、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援する取り組みを指します。高齢者や障害者、子育て家庭など、様々な立場や状況の人々への支援サービスが幅広く提供されているのが特徴です。生活・医療・介護・子育てといった分野で、行政や専門機関だけでなく、地域住民やボランティアによる助け合いも大きな役割を果たしています。下記では、具体的な地域福祉活動や支援サービス、相談の流れについて詳しく解説します。

地域福祉の取組みとは機関の役割

地域福祉の最大の特徴は、多様な機関が連携し合い、地域ごとの特性や課題に応じたサポートを実践している点です。行政機関だけではカバーしきれないケースも多いため、地域住民、団体、企業、専門職などが協力しあい、包括的な支援のネットワークを構築しています。困りごとがあればまず相談できる受け皿があること、地域に密着したサービス展開が大切です。

社会福祉協議会の活動内容とは

社会福祉協議会は、福祉活動の中核を担う団体です。自治体ごとに設置され、以下のような活動を行っています。

| 主な活動 | 内容例 |

|---|---|

| 生活支援サービスの提供 | 一人暮らし高齢者の見守り・緊急通報サービスなど |

| ボランティア活動の推進 | 地域イベント・福祉学習・こども食堂の運営 |

| 相談窓口の設置 | 介護・福祉に関する総合相談 |

このように、幅広い対象へ身近な支援を届ける役割を果たしています。

ボランティアや地域包括支援センターの役割とは

ボランティアは、日常の困りごとを手助けする地域の力となっています。買い物同行や話し相手、子どもの見守りなど、利用者目線のサポートが特徴です。一方、地域包括支援センターは高齢者を中心とした総合相談窓口であり、介護予防・生活支援や医療・福祉連携を担います。地域の支援ネットワークの拠点であり、必要に応じて適切なサービスへ繋げる役割が強調されます。

自立支援サービスや生活支援サービスの実例とは

自立を目指す支援や、日々の暮らしをサポートするサービスが多様化しています。実際にどのようなサービスがあるのか主な実例を挙げます。

高齢者向け見守りや生活支援の取組とは

高齢者サポートには下記のような種類があります。

-

日常生活の見守り:定期訪問や電話連絡で安否確認

-

生活支援:買い物・ごみ出し・掃除などの手伝い

-

配食サービス:栄養バランスを考えた食事の届け

-

通所介護(デイサービス):機能訓練・レクリエーション

こうした取り組みを通じて、高齢者が自宅で自立した生活を送りやすくしています。

子育て家庭や障害者向けサービスの事例とは

-

子育て支援:親子ひろば、子どもの預かり、母子・父子家庭への相談支援

-

障害者支援:自立支援の事業所相談、日中活動の場や短期入所

-

放課後等デイサービス:発達障害児などへの学習・生活指導

各世代や状況に応じた専門サービスが地域に整備されており、家族や本人の安心感につながっています。

支援利用のための相談窓口とは申請方法

困った時、最初に相談できる窓口や申請方法を把握しておくことが大切です。

行政窓口や相談機関の案内とは

表:主な相談先と特徴

| 相談先 | 相談内容例 |

|---|---|

| 自治体の福祉担当窓口 | サービス全般、申請案内 |

| 社会福祉協議会 | 福祉相談、生活困窮、ボランティア利用案内 |

| 地域包括支援センター | 高齢者の介護・健康の相談 |

| 子育て世代包括支援センター | 妊娠・出産・育児の悩み |

| 障害者相談支援事業所 | 障害福祉サービスの利用申請・調整 |

上記を活用し、それぞれの状況に応じた窓口を選びましょう。

申請フローと相談時の注意点とは

一般的な申請フロー

- 相談窓口で困りごとや希望を伝える

- 必要書類や条件などを説明される

- 許可や認定後、利用サービスの調整・開始

注意点

-

事前に相談内容をまとめておく

-

本人確認書類や必要な証明書の準備

-

サービス内容や費用負担について事前確認

わからないことは遠慮せず何度でも相談し、不安なく手続きを進めることが大切です。

福祉サービスの利用方法とは申請手続きの詳細 – 初めての人も安心できる具体ガイド

福祉サービス申請の基本ステップとは

福祉サービスの申請は、生活を安定させるための第一歩です。多くの方が初めての場合でも安心できる流れが整っています。主なステップは以下の通りです。

- 相談窓口への連絡

- 必要書類の確認・収集

- 書類提出と聞き取り調査

- 各種審査・判定

- サービス利用開始

相談は市町村の福祉課や地域包括支援センターなどで行えます。特に障害福祉サービスや介護保険サービス、児童福祉サービスなど、対象サービスによって必要な手順や窓口が異なるため、自分の状況に合った専門窓口の利用が重要です。

書類準備や情報収集のポイントとは

正確な申請のためには、事前の書類準備と情報収集が欠かせません。以下のような書類が主に必要です。

| 書類名 | 主な内容 |

|---|---|

| 申請書 | 本人情報や希望サービスを記入 |

| 健康診断書や診断書 | 医師による状態証明 |

| 本人確認書類 | 住民票や保険証等 |

| 家計状況確認書類 | 収入証明や源泉徴収票など |

ポイントとして、事前に自治体やサービスごとの公式サイトで最新情報をチェックしましょう。また、書類に不備があると申請が遅れるため、抜けや記入漏れが無いか細かく確認することが大切です。

判定基準や審査過程についてとは

福祉サービスの申請が受理されると、次は判定・審査が行われます。審査の内容はサービスごとに異なりますが、代表的な基準例を示します。

| サービス区分 | 判定項目例 |

|---|---|

| 障害者福祉サービス | 身体・知的・精神障害の程度、支援区分 |

| 介護保険サービス | 要介護認定の判定結果、日常生活の状況 |

| 児童福祉サービス | 家庭環境や子どもの発達状況 |

複数の担当職員や専門家が公平に審査を実施し、必要に応じて追加のヒアリングや家庭訪問が行われます。審査を通過すると、利用できるサービスやその範囲が正式に決まります。

利用開始までの実務的手順とは注意点

判定が終わり認定が下りたら、利用開始までの細かい手続きに進みます。最終確認として、サービス契約や支援計画の作成が必要です。

利用までの流れ

-

サービス内容や担当者の提示

-

利用計画書の作成・記入

-

契約書への署名

-

開始日や担当者、支援内容の説明

注意点は、契約内容をよく確認し、疑問点があれば遠慮なく相談することです。また、サービス内容に変更や追加がある場合は、必ず事前に相談しましょう。

相談・契約までの流れとは

相談から契約まで、親身なサポート体制が整っています。多くの自治体や福祉事業所では、初めての方でも分かりやすいようにスタッフが丁寧に案内します。

-

最初に困りごとや希望を相談

-

サービスの選択肢や詳細説明

-

必要に応じて見学や体験利用

-

条件のすり合わせと契約手続き

疑問や不安はその場で解消できるようにサポートが用意されています。強調タグなど視覚的工夫も活用し、契約内容はしっかり確認し安心して手続きに進みましょう。

よくあるトラブルと未然防止策とは

福祉サービスの申し込みや利用の中で発生しやすいトラブルと、その予防策を紹介します。

よくある例

-

書類不備による手続き遅延

-

サービス内容の認識違い

-

連絡不足によるスケジュールずれ

防止策

-

書類提出前の再確認を徹底

-

契約書・説明内容の控えを保管

-

誤解や疑問はその場で質問

家族や担当者との情報共有も大切です。気になる点や変更事項があれば、すぐに関係者へ伝えることで未然にトラブルを防げます。

利用者・家族のサポート情報とは

福祉サービスは利用者本人だけでなく、その家族も支えるサポートが充実しています。精神的なフォローや生活の変化へのサポートが得られることも大きな安心ポイントです。

主なサポート

-

サービス利用中の定期的な状況確認

-

悩みや要望の聞き取り

-

家族向けの相談窓口や支援団体の紹介

困ったときにすぐ相談できる窓口が複数用意されており、継続的なバックアップが受けられます。

助成金・補助制度の具体的な利用法とは

経済的負担を軽減するため、助成金や補助制度の活用が進められています。利用例を示します。

| 制度名 | 対象費用 |

|---|---|

| 介護保険自己負担軽減 | サービス料一部免除 |

| 障害者手帳による優遇 | 交通費・公共料金割引など |

| 市区町村独自の補助 | 日用品・生活用品補助など |

申請は各サービス担当窓口へ直接申込が原則です。詳細条件や申請時期は自治体ごとに異なるため、早めの相談・準備が安心につながります。

家族支援につながるサポート内容とは

家族への支援も福祉サービスの大切な側面です。内容の一例を紹介します。

-

介護者のための休息(レスパイト)サービス

-

家庭内の福祉用具貸与・住宅改修

-

精神的サポートやカウンセリング

-

保育、介護負担軽減サービス

これらは家庭環境を維持しながら安心して暮らせるための取り組みです。まずは自治体窓口や地域の福祉団体に相談して、自分たちに合った支援を受けましょう。

福祉分野別比較表とは選び方のポイント – 利用者ニーズ別の最適サービス判別

主要施設・サービスの機能・費用・対象者比較表とは

福祉サービスを選ぶ際は、機能や料金、対象者を一目で確認することが重要です。下記の比較表を活用すると、各種福祉施設やサービスの違いがすぐにわかります。

| 分野 | 施設・サービス例 | 主な対象者 | 主な機能内容 | 平均的な費用負担例 |

|---|---|---|---|---|

| 高齢者福祉 | 特別養護老人ホーム | 要介護高齢者 | 生活介護・医療支援・レクリエーション | 月額約8~15万円(介護度等で変動) |

| 障害者福祉 | 就労継続支援B型 | 障害のある方 | 就労訓練・生活支援 | 利用者負担は基本1割 |

| 児童福祉 | 児童養護施設 | 2~18歳児童 | 生活支援・学習支援・相談援助 | 公費負担(実費負担ほぼなし) |

| こども家庭 | 保育所 | 0~5歳児童 | 生活・保育・健康管理 | 月額約2~4万円(世帯所得による) |

高齢・障害・児童福祉施設の一覧とは

日本には多様な福祉施設が存在し、ライフステージや状況により選べる重要な拠点となります。

-

特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービスなどの高齢者福祉施設

-

障害者支援施設、就労継続支援A/B型、生活介護施設といった障害者福祉サービス

-

児童養護施設、児童発達支援センター、保育所などの児童・子ども向け施設

このような施設選びは、利用者の年齢や障害種別、生活状況によって適切に行う必要があります。

各施設・サービスの違いと比較とは

施設ごとに提供する機能や支援内容、利用条件が大きく異なります。

-

高齢者向け施設は介護・医療ケアや日常生活支援が中心

-

障害者施設は自立訓練や就労支援、生活支援を重視

-

児童福祉施設は家庭環境の支援や教育・相談サポートが強み

また、費用や公的支援の有無、相談窓口の違いもあり、自分や家族の状況とニーズをしっかり照らし合わせることがポイントです。

選ぶ際の判断基準とは優先順位の考え方

福祉サービスを選ぶ基準は、以下のポイントを整理すると迷いません。

-

年齢・障害の有無・状態

-

日常生活の困難さや福祉活動の目的

-

公的支援の範囲や自己負担額

施設ごとに異なるメリット・デメリットを確認しましょう。

利用者属性に応じた最適な選択とは

利用者の属性ごとに、最適なサービスは異なります。

- 高齢者世帯は、介護負担を減らせるサービスや医療連携施設が重要

- 障害のある方には、就労訓練や生活自立支援を積極活用

- 子ども・保護者は、成長支援や家庭サポート機能を重視

属性ごとに最適な選択肢を把握し、生活や将来設計に合った支援を選ぶことが大切です。

サービス内容や費用負担の比較とは

サービス内容・利用条件・費用面の比較は非常に重要です。

-

利用可能な範囲や在宅/施設型の違い

-

公的助成や自己負担割合を把握

-

サービス提供時間や緊急時対応体制

上記は一覧表やパンフレットで確認すると比較がしやすくなります。

公的データ引用による情報信頼度の担保とは

質の高い福祉サービス選びには、客観的な公的データをもとにした情報確認が不可欠です。

統計データや報告書による根拠情報とは

厚生労働省や自治体が発表する各種福祉施設の統計データや利用実績報告は、信頼できる根拠となります。

-

利用件数、利用者満足度

-

費用負担の全国平均

-

地域ごとのサービス整備状況

最新の公式データをもとに、情報精度を担保しましょう。

最新情報の正確な取得と注意点とは

制度改正や新サービスの開始、料金改定など、福祉分野は頻繁に変化しています。

-

各施設の公式ページや自治体窓口をこまめに確認

-

誤った古い情報への注意

-

無料相談や専門家活用も有効

正しい最新情報で判断することが、最適な福祉サービス選びへの第一歩です。