「どの支援サービスを選ぶべきか分からない」「自分に合った働き方が本当に見つかるのか…」そんな不安を感じていませんか?

就労選択支援は【2024年4月】に制度化され、過去10年以上続いた障害者向け支援制度を根本から見直す大きな転機となりました。実際、厚生労働省の公表データによれば、施行半年後の利用件数は【12,800件】を突破し、前年比で【31%増加】しています。

従来の就労移行支援や継続支援と違い、利用者本人の希望や適性を軸に「事業所見学」「体験的就労」など多様なプログラムを組み合わせて選択できるのが最大の特長です。「どれぐらい費用がかかるの?」「実際にどんなサービスが受けられる?」といった疑問や、過去の制度との違いもしっかり押さえておきたいところ。

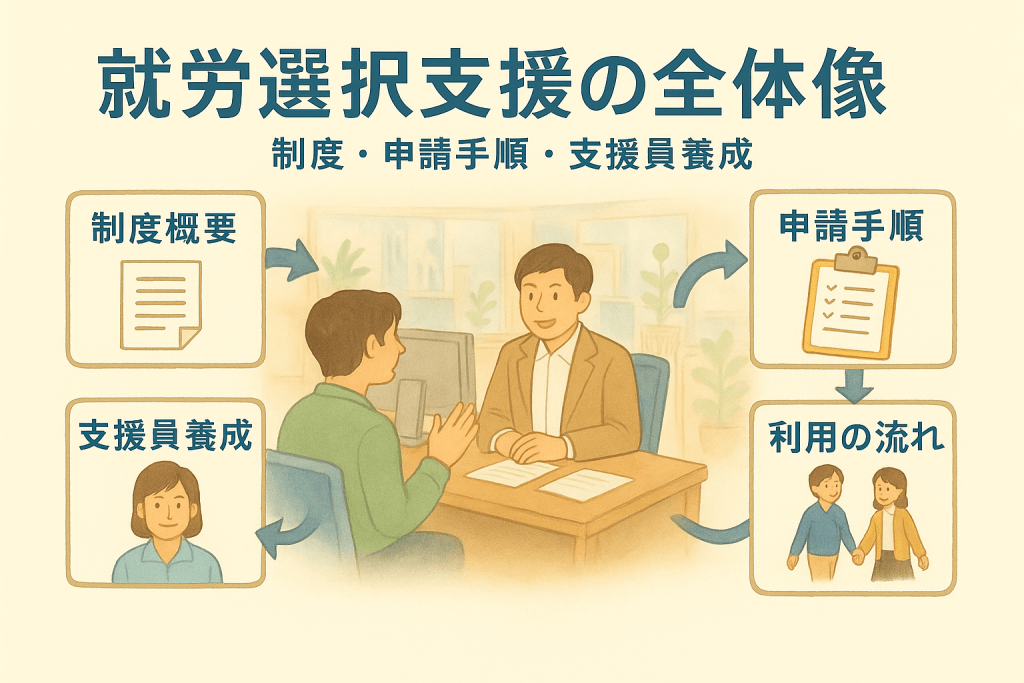

この記事では、専門的な制度背景や最新の支援例、公的なデータをもとに、就労選択支援の全体像から利用方法まで分かりやすく解説します。

制度の特徴・利用条件・実際の成功例も順を追って紹介するので、「自分や家族にとって本当に役立つ支援」を見極めたい方はぜひ最後までご覧ください。

就労選択支援とは何か?制度の全体像と背景

就労選択支援の制度定義と目的

就労選択支援は、障害の有無に関わらず、自らの希望や適性に応じて最適な職業や働き方を選択しやすくするための新しい福祉サービスです。障害者が無理なく社会参加できるよう、本人の意向や状況に合わせて、職場見学、職場体験、アセスメントシートを利用した適性評価など多様な支援プログラムを提供します。目的は、障害者が自分に合った職場で安定した就労を実現し、社会的な自立をサポートすることです。従来の就労支援と比べても、利用者の意思を中心に置く点が大きな特徴です。

障害者福祉の新たな支援枠組みとしての意義

障害者福祉の現場では、本人の意思や選択が十分に尊重されないケースもありました。就労選択支援はこの課題を受け、支援員や専門スタッフと協力しながら、障害のある方が主体的に職業選択するための環境を整備した点で高く評価されています。これにより、多様なキャリア形成が可能となり、自立した生活や社会参加を後押しします。

制度の全体像と目的に関する基礎知識を深掘り

提供される主なサービスは以下の通りです。

-

アセスメントシートを用いた適性評価

-

業種や職種の職場見学

-

実際の職場体験

-

個別支援計画の作成

利用者が納得して働ける環境を選択しやすいよう、支援員が伴走支援を行うことで、就職後の定着支援にも効果を発揮しています。最新動向や報酬体系なども厚生労働省の指導のもとで順次アップデートされており、公的な安心感があります。

制度開始の経緯と法的根拠

障害者総合支援法改正に基づく制度設立の流れ

就労選択支援は、障害者総合支援法の改正が大きなきっかけになっています。最新の改正により、働くことへの多様なニーズに対応するための新サービスとして制度化されました。導入の検討段階では全国から様々な意見が集められ、本人主体の支援が明確に重視されています。令和7年の施行を前に、準備や研修も各地で進行しています。

法的根拠と導入背景の詳細を整理

この制度は厚生労働省の公式通知とガイドラインに基づいて設立されており、関連法令としては障害者総合支援法が中心です。新サービスの運用開始前には、支援員養成研修やアセスメントシートの標準化、報酬制度の整備など具体策が打ち出されています。安全で質の高い支援が全国で均一に提供されるよう制度設計されています。

| 制度 | 主な法的根拠 | 開始時期 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 就労選択支援 | 障害者総合支援法 | 令和7年予定 | 利用者主体・個別最適化 |

| 就労移行支援 | 障害者総合支援法 | 既存 | 一定期間内の職業訓練 |

| 就労継続支援(A・B型) | 障害者総合支援法 | 既存 | 雇用継続のためのサポート |

従来の支援制度との比較・特徴の違い

就労移行支援、就労継続支援との連携と差別化

就労選択支援は、既存の就労移行支援や就労継続支援とも連携しますが、最大の違いは「本人の希望や選択を重視する点」にあります。従来は一定期間内で訓練や雇用への移行・継続を支援していましたが、就労選択支援ではまず本人に選択肢を提供し相談・体験・評価を経て進路を決めます。そのため、自己決定の尊重と柔軟なサポートが賢く両立します。

既存支援事業との相違点を明確化

-

就労選択支援: 本人主体・多様な体験や見学を重視

-

就労移行支援: 限られた支援期間で就労準備に特化

-

就労継続支援: 安定した雇用や仕事の継続支援が中心

これらのサービスは相互に補完されることで、障害者一人ひとりが適切な進路を選択できる仕組みづくりに寄与しています。支援員養成研修も全国で強化されているため、今後さらに利用しやすい環境が整うでしょう。

就労選択支援の対象者と利用条件

利用対象者の詳細な範囲と障害種別

年齢制限、障害の種類、適用基準の解説

就労選択支援は、障害のある方が自分に合った働き方を選択できるよう支援する制度です。対象となるのは、障害者手帳を持つ方や同等の認定を受けた方が中心ですが、精神・知的・発達・身体障害等、多様な障害種別が含まれます。年齢は一般的に15歳以上が目安ですが、義務教育終了前後から対象となる場合もあります。

主な適用基準は以下の通りです。

-

障害者総合支援法または児童福祉法の対象者

-

自立した就労を目指す意思がある方

-

就労継続支援や生活介護等の利用状況など、地域によって一部の細則が異なる場合あり

これらを満たす場合、就労選択支援の利用が検討できます。

利用可能な方の範囲を図解的に明示

就労選択支援の対象者を整理した表を用意しました。

| 障害種別 | 年齢 | その他条件 |

|---|---|---|

| 身体障害 | 15歳以上 | 就労希望と主治医意見 |

| 知的障害 | 15歳以上 | 教育機関・専門機関意見 |

| 精神障害 | 15歳以上 | 医師の意見書 |

| 発達障害 | 15歳以上 | 専門家評価、家族同意 |

このように、多様な障害種別に幅広く対応しています。

利用可能期間や地域別の適用範囲

利用期間の上限・更新条件と地域差の説明

就労選択支援の利用期間は原則6か月〜12か月が多く、状況により最大24か月まで延長が認められる場合があります。支援計画の進捗や目標達成に応じて、期間の見直しや更新手続きが必要です。地域によって多少の運用差がありますが、厚生労働省のガイドラインを基に、市区町村が管理運営を行っています。

-

基本期間:6〜12か月

-

更新条件:支援計画の進捗確認と継続必要性の評価

-

地域差あり:一部地域で短期(3か月)から利用可能なケースも存在

地域ごとの制度運用例も示す

| 地域 | 標準利用期間 | 更新の有無 | 申請窓口 |

|---|---|---|---|

| 首都圏 | 12か月 | あり | 市区町村障害福祉課 |

| 関西 | 6か月 | あり | 市町村障害福祉窓口 |

| 北海道 | 12か月 | あり | 道または市役所障害福祉担当 |

| 九州 | 6か月 | あり | 市区町村社会福祉協議会 |

地域ごとに案内窓口や期間設定に違いが出るため、事前確認が重要です。

利用申請の具体的手順と必要書類

申請窓口・流れの実務的情報整理

申請はお住まいの市区町村の障害福祉課で行います。流れは次の通りです。

- 相談・ガイダンス予約

- ヒアリングとアセスメントシート記入

- 必要書類の提出

- 支援計画作成と審査

- 認定・利用開始

この一連の流れが一般的で、複雑な場合は相談窓口で随時支援が受けられます。

必要書類や注意点を具体的に案内

具体的に必要な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 注意点・ポイント |

|---|---|

| 障害者手帳または診断書 | 原本とコピーを準備 |

| 申請書類(市区町村指定フォーマット) | 記入漏れに注意 |

| 本人確認書類(免許証など) | 有効期限を確認 |

| アセスメントシート | 支援員と共同記入が望ましい |

申請時は、障害種別や状況によって追加の証明書類が必要な場合もあります。書類の不備を防ぐためにも、窓口で最新情報を確認しながら進めることをおすすめします。

就労選択支援のサービス内容と機能詳細

就労選択支援は、障害のある方一人ひとりが自分に合った働き方を見つけ、社会参加を実現するための新しい福祉サービスです。厚生労働省が策定し、令和7年から本格的に開始されるこの制度は、就労を希望する方が多様な選択肢から最適な進路を選べるよう、専門的な支援を提供します。就労選択支援員による細やかなアセスメントや体験的な就労支援、各種関連機関との連携など、利用者の自立と安心に重点を置いています。

アセスメントシート作成のプロセスと重要性

アセスメントシートの作成は、就労選択支援の基盤となるプロセスです。支援員が本人・家族と面談を重ね、希望や適性、健康状態、生活スタイルまで多角的に把握し、その情報を基に個別支援計画を準備します。最新のアセスメントシートは厚生労働省の指針に則り、利用者ごとの違いや課題を見逃さず、働く環境選びの精度を向上させています。適切な評価を経ることで、満足度の高い職場定着へとつながります。

利用者支援における適性評価の手法とポイント

適性評価では、生活リズムや過去の就業履歴、対人スキルや希望職種など、多角的なヒアリングが実施されます。支援員は下記のようなポイントを重視します。

-

自己理解の促進:強み・課題を一緒に明確化

-

職務分析:希望職場の求める能力や条件とのマッチングを細かく検証

-

環境調整:障害特性に配慮した配慮や機器の必要性を確認

適正評価を丁寧に行うことで、ミスマッチを防ぎ定着率アップに貢献します。

実際のアセスメント事例を紹介

実際の事例として、医療的ケアが必要な障害者がアセスメントで自身の体力や就業可能時間を正確に記録し、事業所とすり合わせの上、週3日・短時間から段階的に就労できる計画が立案されました。このように、細やかなアセスメントが個人に最適な就労スタートを可能にしています。

ケース会議の役割と多機関連携体制の構築

就労選択支援では、ケース会議を通じて支援の質が大きく向上します。福祉・医療・教育・雇用など多機関の専門家が集結し、最新の情報共有と課題解決策を協議します。利用者の希望や現状を多角的に把握し、支援方針を柔軟に調整できる体制づくりが特長です。

当事者・関係機関間の情報共有と合意形成

会議では下記を重視した運営が行われます。

-

利用者本人の意思確認と参画

-

医療・福祉・事業所との課題共有

-

個別支援計画への具体的な落とし込み

本人の声を軸に、関係者が共通認識をもって合意形成を図ることが信頼と成果につながります。

ケース会議運営の留意点を解説

ケース会議では守秘義務や個人情報を徹底し、話しやすい雰囲気づくりを重視します。

-

参加機関の役割分担を明確化

-

意見の偏りを防止し、多様な視点を尊重

-

決定事項と進行管理を文書化し共有

スムーズな連携とフォローアップ体制が、質の高いサービス提供を実現します。

体験的就労支援と事業者連携の具体例

就労選択支援では、実際の職場での体験的な就労が可能です。体験期間中は支援員が同行し、利用者の課題やストレスを最小限に抑えつつ、仕事の理解を深めます。事業者と密な連携を図り、多様な働き方や現場の雰囲気を実感できるのが大きなメリットです。

支援現場でのトライアル就労実施法と効果検証

トライアル就労は下記手順で進行されます。

- アセスメントで適性確認

- 希望企業や業種への短期体験就労実施

- 支援員・企業・本人によるフィードバック

- 必要なサポートや配慮策の検証

体験後アンケートでは約8割が「職場選びの不安が軽減した」と回答しており、ミスマッチ防止に大きな効果があります。

成功事例・工夫点を明記

ある利用者は、体験先での懇切な指導と支援員のフォローのおかげで、はじめは不安だった業務も自信をもって取り組めるようになりました。また、事業所側もアセスメント結果を基に仕事内容を調整し、就労環境を柔軟に設計したことで、長期定着に成功しました。

他支援サービスとのサービス連携と違い

就労選択支援は、就労継続支援A型・B型や就労移行支援と連携しつつ、利用者の意思や適性を最大限尊重する点が特徴です。さまざまな選択肢から最も合うルートを選びやすく、支援の幅が広がっています。

就労継続支援A/B型や移行支援との比較表

比較をわかりやすく表にまとめます。

| サービス | 主な対象 | 内容・特徴 | 雇用形態 |

|---|---|---|---|

| 就労選択支援 | 就労希望の障害者 | 適性アセスメント・体験就労・多様な事業所連携 | 様々な就業形態 |

| 就労継続支援A型 | 雇用契約可能な障害者 | 事業所と雇用契約・最低賃金保証 | 雇用契約 |

| 就労継続支援B型 | 雇用困難な障害者 | 雇用契約なし・作業訓練・工賃支給 | 非雇用(工賃) |

| 就労移行支援 | 一般就労希望者 | 一般就職への訓練・求職活動・就労定着支援 | 一般就労推進 |

選択時のポイントや事業所の選び方

-

自分の適性・体調・希望を踏まえる

-

体験的な就労で納得いくまで比較する

-

事業所の雰囲気やサポート体制を事前に確認

-

不安は支援員や専門機関への相談で早めに解消

多様な支援制度を正しく活用し、自分に合った働き方を選ぶことが安定した社会参加の第一歩です。

就労選択支援員の養成研修と専門的役割

支援員養成研修の受講資格・申込み方法

就労選択支援員になるためには、福祉や就労支援、医療分野の実務経験・専門資格が問われる場合が多く、自治体や研修実施機関ごとに細かな基準が定められています。申し込みは各都道府県や指定研修機関の公式ページから可能で、申込受付期間や必要書類の情報も明示されています。以下に主な要件をまとめます。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 基本資格 | 福祉・医療・保健・教育分野等の実務経験や国家資格 |

| 募集時期 | 年数回実施。各自治体や機関ホームページで事前告知される |

| 必要書類 | 履歴書、業務従事証明書、資格証明書など |

| 選考方法 | 書類選考、場合によっては面接や事前課題が課されるケースも |

地域により募集状況や条件が異なるため、最新情報を各自治体の関連窓口や最新通知で確認することが重要です。

地域別研修機関やオンライン研修の案内

全国の主要都市では就労選択支援員養成研修が定期的に開催され、最近ではオンライン方式も増えています。特に大阪や福岡、北海道といった都市は受講希望者が多く、予約が必要な場合もあります。

| 地域 | 実施例 |

|---|---|

| 大阪 | 大阪府社会福祉協議会、オンライン併用 |

| 福岡 | 県社会福祉協議会、専用窓口 |

| 北海道 | 道社会福祉協議会、定期開催・随時更新 |

| オンライン | 全国対応の研修も実施。多忙な方や遠方居住者にも受講機会が拡大 |

各地の公式サイトで日程と申込方法の詳細が案内されています。

受講ステップを分かりやすく説明

- 受講資格や募集要項の確認

- 必要書類の準備・提出

- 書類選考や事前課題等による審査

- 研修受講手続き・受講料の支払い

- 研修開始

この流れで着実にステップを踏み、途中で疑問があれば各自治体の問い合わせ窓口に相談できます。

養成研修のカリキュラム詳細と修了要件

支援員養成研修は理論講習と実践実習で構成され、標準期間は2か月前後です。研修中は厚生労働省が示す最新のガイドラインや実施マニュアルが用いられています。

| カリキュラム | 主な内容 |

|---|---|

| 理論講習 | 障害理解、就労支援制度、アセスメントシート記入法 |

| 実務実習 | 計画相談支援の実地体験、個別支援計画作成、面談技術 |

| グループワーク | 他職種連携、ケーススタディ、チーム会議の模擬演習 |

| 修了要件 | 各課題の提出、出席率・評価基準クリア |

合格者には修了証が交付され、支援員として認定されます。

代表的講義内容や実習の概略説明

主な講義内容には「障害特性の理解」「アセスメント技法」「雇用分野と福祉分野の連携」などがあり、実際に支援現場で使われるアセスメントシートやケースワーク演習を通じ実践力を養います。グループディスカッションやロールプレイも重視されており、応用的な対応力も身につきます。

修了後の活躍フィールドを提示

修了した支援員は次のような現場で活躍しています。

-

福祉サービス事業所や就労移行支援事業所

-

特別支援学校や就業生活支援センター

-

地域包括支援センターなどの公的窓口

-

企業の障害者雇用担当窓口

就労選択支援サービスの拡大を背景に、今後も活躍の場がさらに広がっています。

支援員の具体的な業務内容と役割分担

就労選択支援員は、障害を持つ方が自身に合った働き方を選択し、社会参加を実現するための伴走支援を行います。主な業務は以下の通りです。

| 業務 | 内容 |

|---|---|

| アセスメント | 本人の強み・希望・課題を総合的に評価 |

| 個別支援計画の作成 | 利用者に合った就労プランや就労先選定をサポート |

| 事業所や企業との調整 | 職場見学や体験就労、就労後定着までのフォロー面談 |

| 家族・多職種連携 | 医療、教育、福祉機関と連携し一人ひとりの生活全体を支える |

利用者ごとの状況に応じた柔軟な関わりが特徴です。

職務範囲と他職種連携の実務例

-

地域の介護・医療・教育関係者と連絡調整

-

就労継続支援A型や生活介護サービスとの連携

-

計画相談支援事業所との情報共有

-

必要に応じ地域包括支援センターや支援学校と連携しサポート

他職種との連携が利用者の社会参加・自立促進のカギとなります。

業務実態と現場での役割エピソード

実際の現場では、利用者本人の希望を第一に考えつつ、就労アセスメントを丁寧に進めることが多いです。複数の事業所や企業見学の調整、雇用開始後のフォローアップなどを行い、働き続けるためのサポートにも力を入れています。家族への説明や相談支援も欠かせない役割です。

アセスメント・計画相談の実践手法と事例解析

アセスメントシート記入例とポイント

アセスメントシートは就労選択支援において障害特性や生活状況、希望職種を的確に把握する重要なツールです。主な記入項目には下表のような要素があります。

| 主な記入項目 | 内容例 | 評価ポイント |

|---|---|---|

| 基本情報 | 氏名、年齢、支援区分 | 記載漏れなく正確に入力 |

| 障害種別・程度 | 精神障害(2級)など | 最新の障害者手帳情報を反映 |

| 生活・通院状況 | 居住形態、医療・福祉機関名 | 生活安定性と支援必要度の把握 |

| 就労経験・資格 | 前職有無、希望職種、保有資格 | 適性や強みを明確に記載 |

| 現状の課題 | コミュニケーションや作業速度の課題 | 具体例を挙げて課題解決の方向性を示す |

ポイント

-

記入時は本人や家族の意向を尊重し、本人同席で確認を行う

-

専門用語は避け、わかりやすい記述を心掛ける

-

必要な項目は漏れなく、根拠を添えて評価することが大切です

項目別記入方法と評価基準の具体解説

各項目の記入は下記のように進めます。

- 生活状況…日常生活の自立度や支援受給歴を具体的に記載

- 就労経験・希望…過去の勤務先や就労継続支援の利用歴、現在の就業ニーズを明記

- 課題把握…面談や観察結果から実態を記述し、客観性を保つ

評価基準は「実現性」「本人意向の反映」「課題の具体性」の観点で行いましょう。

作成時の注意点・失敗事例なども網羅

アセスメントシート作成時の注意点を紹介します。

-

形式的な記載だけになりがち:実際に本人の強みや弱みを深掘りし、詳細に記入すること

-

主観や推測を排除できていない:客観的な観察・事実を中心に記載する

-

課題の羅列だけ:解決策や目標案を併記し、将来の方向性も明確に示す

失敗事例としては、本人との対話を省略した結果、意向にそぐわない支援計画となり、就労意欲の低下につながるケースがあります。常に対話を重視し記録を丁寧に残すことが必要です。

ケース会議を活用した支援計画の作成

ケース会議はアセスメント情報をもとに、多職種連携で最適な支援計画を策定する場として重要です。

複数機関連携での計画立案プロセス詳細

-

各関係機関(支援員、医療、福祉、企業担当者など)が一堂に会し情報共有

-

アセスメントシートの内容を全員で確認

-

課題・強み・就労ニーズに基づき役割分担や新たな視点を出し合う

-

利用者の意向や希望職種を最優先して総合的な支援案を決定

協働的な意見交換が多角的評価や迅速な支援決定を可能にします。議事録を残し継続的なフォローアップも徹底しましょう。

計画策定に必要な視点とフロー

- 本人の生活状況・意向把握

- 課題抽出・可視化

- 関係機関の支援方針を集約

- 役割毎の具体的行動プラン作成

- 定期的な見直し・再評価

リスト形式でまとめると、下記の通りです。

-

利用者意向の最重視

-

支援の継続性・一貫性の担保

-

合意形成を図ったうえで計画策定

-

柔軟な修正・改善体制

就労選択支援における成功・失敗事例分析

利用者視点・支援側視点の両面から検証

利用者の納得感や目標達成度、支援の実効性を指標とし以下のように分析できます。

| 視点 | 成功例 | 失敗例 |

|---|---|---|

| 利用者 | 希望に合う職場へ就職 | 無理な職種で職場定着せず |

| 支援機関 | 他機関連携が円滑 | 情報共有不足で混乱が発生 |

利用者に寄り添い、状況に合った柔軟な支援を選択することが大切です。

現場で役立った工夫・改善策

-

本人の自己選択を後押しする面談手法の導入

-

アセスメントシートを定期的に見直し、ブラッシュアップ

-

支援計画の中に日々の達成目標や振り返りポイントを盛り込む

支援員同士の事例共有やケース会議での積極的な情報交換も、日々の支援品質向上につながっています。こうした工夫を通じて、就労選択支援の質が着実に高まっています。

制度運用に関する基準とマニュアルの理解

指定申請・設備基準・人員配置のルール

制度運用を始める上で、就労選択支援の指定申請には厳格な基準が定められています。主に「設備・人員・管理運営」の3分野で要件が設けられており、運営事業所はこれらを満たすことが求められます。設備基準では、利用者のプライバシーを守りながら安全性・利便性の高い作業環境の整備が必須です。人員配置については、支援員をはじめとする職員体制を規定し、常勤換算で一定数以上の有資格者を配置することが条件となっています。行政から発出される最新の通知や実施マニュアルをもとに、運営の透明性と信頼性が維持されているのが特徴です。

行政通知や実施マニュアルを踏まえた要件解説

就労選択支援の具体的な運用基準は、厚生労働省の通知や各種ガイドラインで明示されています。対象事業所は定期的な研修参加やアセスメントシートの活用が義務付けられ、利用者への最適なサービス提供が求められます。特に申請書類や報告様式などのフォーマットは行政指示に準拠し、正確に作成・保管を行うことが大切です。

申請サポート体制・Q&A

指定申請時には、専門の相談窓口や支援機関がサポートを提供しています。申請時のよくある質問としては「必要な書類は何か」「審査はどのくらいかかるのか」といった点が挙げられます。下記の一覧表で主要なポイントを整理します。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 主な申請書類 | 指定申請書、設備調書、就労選択支援アセスメントシートなど |

| 審査期間 | 約1〜2か月(自治体による違いあり) |

| 申請サポート | 福祉相談窓口や行政職員によるアドバイス |

支給決定・事務処理要領の具体的運用

支給決定後は、事業所ごとに事務処理要領を正確に運用することが求められます。利用者情報や支援計画は法令に基づいて厳格に管理し、支給額算定や実績報告にも専門性が必要となります。現場の実務担当者は、サービス開始日・期間・報酬算定などをシステムで正確に反映させることが重要です。

実務担当者向けの申請後対応について

申請後には、定期的な進捗報告やモニタリングへの対応が求められます。利用者ごとに個別支援計画を策定し、必要に応じて内容の見直しや支援の追加も実施します。厚生労働省の最新通知やFAQに従い、不明点があれば専門窓口に速やかに相談することが推奨されています。

書類の正しい管理方法など

事業所では、利用者ごとの記録や支援内容を厳重にファイリングし、プライバシーを確保するための施錠やアクセス管理が徹底されています。下記のリストで運営上の基本ポイントをまとめます。

-

支援計画書・アセスメントシートの厳格な保管

-

実地指導時に備えた記録管理

-

定期的な内容の点検と記載ミスの見直し

特別支援学校等への制度適用と支援連携

教育現場や福祉施設でも、就労選択支援の導入と連携が進んでいます。学校や福祉事業所が協力し、進学や就職を目指す生徒・利用者に最適な支援計画を立てています。個別のアセスメントや体験研修を通じて、自分に合った職業選択をサポートする体制が整っています。

学校・福祉施設における支援体制の構築例

例えば、特別支援学校では次のような取り組みが実施されています。

-

就労選択支援員や外部講師による出前授業の実施

-

福祉施設との情報共有によるトータルサポート

-

体験就労や職場見学の機会を拡充

現場とのリアルな連携エピソード

実際に学校と福祉事業所で連携した結果、早期からの進路相談や体験機会の増加により、卒業後の職場定着率が向上した事例が多数報告されています。現場の支援員や教員が定期的に情報交換会を行い、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な支援体制が構築されています。

就労選択支援の料金体系と経済的影響

支援サービスの報酬体系概要

就労選択支援サービスでは、障害者や支援を必要とする方が自立した社会参加を目指すための多様なサービスが提供されています。報酬体系は厚生労働省の通知に基づき、サービスごとに日額単価が設定されています。多くの事業所では「就労選択支援アセスメントシート」などを用い、利用者ごとに支援の内容や頻度を調整し、支援の質を評価しています。

支援員の配置状況や事業の規模によって報酬額が異なり、実施主体ごとの運用ルールもポイントとなります。報酬には基準額のほか加算要素も存在し、個別性の高いサービス提供が評価されています。

日額単価・報酬計算の基本構造

下記のテーブルは、主なサービス別の報酬体系例を示しています。

| 支援サービス内容 | 日額単価(円) | 加算条件 |

|---|---|---|

| 基本的な就労選択支援 | 5,000 | 支援員の追加配置等 |

| アセスメント・個別計画作成 | 3,000 | 利用者の状況により変動 |

| 職場見学・体験支援 | 2,000 | 時間・回数に応じて加算 |

事業所はこれらをもとに月ごとの総報酬を算出します。利用者負担は少なく、多くは公費負担が中心となっています。

コストパフォーマンスの観点も解説

就労選択支援は短期間で複数の職場体験や最適なマッチングが可能なため、コストパフォーマンスに優れています。支援の質向上に向けた投資が、利用者の社会的自立や離職率低減など、長期的に高い経済的効果をもたらしています。

行政・事業者・利用者それぞれにメリットが大きく、サービスの継続利用が促されています。

他制度と比較した利用者負担と補助

就労継続支援や移行支援との違いと補助状況

就労選択支援は「就労継続支援」「就労移行支援」など既存の就労支援制度と比較して、初期段階から多様な選択肢を提供できる点で差別化されています。実施主体や補助制度も下表のように整理されます。

| 制度名 | 利用者負担割合 | 公的補助 | 特色 |

|---|---|---|---|

| 就労選択支援 | 原則1割 | 約9割 | 利用開始段階から選択肢多い |

| 就労継続支援 | 原則1割 | 約9割 | 継続的な職場での就労支援 |

| 就労移行支援 | 原則1割 | 約9割 | 就労までの移行を集中的に支援 |

利用者の経済的負担感は大きく抑制されており、制度ごとに補助の対象や内容が整理されています。

料金比較シミュレーション

実際の費用イメージをシミュレーションとして示します。

-

就労選択支援を月12日利用した場合:

日額5,000円×12日=60,000円(総額のうち本人負担6,000円、公費54,000円)

-

就労継続支援B型を月20日利用した場合:

日額3,500円×20日=70,000円(本人負担7,000円、公費63,000円)

このように、現行制度でもコスト差は僅差ですが、就労選択支援は対象者の可能性を広げる点でメリットがあります。

制度導入による社会的効果と課題の評価

離職率削減や支援の質向上のデータに基づく考察

厚生労働省の近年の調査でも就労選択支援導入事業所の離職率低下や定着率上昇が示されています。個別アセスメントや支援員の充実により、ミスマッチや早期離職の防止が期待されています。支援計画相談や日常的な業務サポートが充実し、働きやすい環境づくりが進んでいます。

実情に即した成果や今後の課題

実際の現場では、就労選択支援員養成研修の拡大や設備基準の見直しが進められています。しかし、地域によるサービス格差や現場の人員確保課題も指摘されています。今後はさらなる利用者本位のサービス開発や、デジタルツールを活用したアセスメントの精度向上が期待されています。障がいのある方が希望する進路に納得して進める社会の実現に向けて、制度運用の質の向上が今後も必要とされています。

今後の制度展望と地域・企業連携の可能性

法改正動向と支援サービスの進化

近年、就労選択支援を取り巻く環境は大きく変化しています。最新の法改正では、支援を必要とする障害者がより自分に合った働き方を選びやすくなるよう、制度自体の柔軟性やサービスの質向上が重視されています。特に、就労選択支援員の養成研修やアセスメントシートの整備など、現場の支援レベルを底上げする施策が進められています。

今後は、厚生労働省を中心に、全国の支援機関や特別支援学校との連携強化が図られています。これにより、個別の希望やニーズを細かく把握し、就労体験や見学など多様なサービスの提供が期待されています。

新たな支援ニーズに対応するための施策

支援ニーズの多様化を受け、各地域の福祉機関では新しいサービスの開発や既存サービスの拡充が進められています。

-

多職種連携:福祉・医療・教育機関が連携し、利用者に最適な支援プランを提案。

-

ICTの活用:アセスメントシート等のデジタル化による情報共有と効率化。

このような取り組みにより、利用者自身が自分に合った就労先を主体的に選択できる環境が広がりつつあります。

最新の政策検討動向

現時点で検討されている主な政策のポイントを表にまとめます。

| 施策名 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| 就労選択支援員養成研修の拡充 | 支援員の専門性・質向上 | 研修カリキュラムの全国拡大、定期的な評価・改善 |

| アセスメントシートの標準化 | 支援の質と均一性の確保 | 全国統一フォーマットの導入 |

| モデル事業の展開 | 現場課題への迅速な対応 | 実証地域設定、成果共有 |

地域福祉機関・特別支援学校との連携強化

実例を交えた連携促進の成功モデル

一部の自治体では、特別支援学校と就労系福祉事業所、地元企業が連携したモデル事業が成果を上げています。

-

進路相談会の共同開催

-

現場体験プログラムの提供

-

個別支援計画の三者ミーティング実施

これらにより、利用者と家族、企業の理解も深まり、納得のいく就労選択が実現しています。

地域ネットワークの課題と解決事例

多様な機関との連携には調整の難しさもありますが、定期的な情報交換会や、コーディネーター配置によって円滑化が図られています。

-

課題例:情報共有の遅れ、連携ルールの不統一

-

解決策:

- 強調された役割分担表の作成

- 情報共有のための専用ICTツール導入

こうした施策が実効性を高めています。

利用者支援のための相談窓口と情報提供体制

利用しやすい相談先やサポート体制の紹介

就労選択支援の利用者向け相談窓口は、全国各地の基幹相談支援センターや福祉事務所、特別支援学校などに設けられています。

-

各種窓口一覧

- 基幹相談支援センター

- 地域福祉事務所

- 特別支援学校進路指導室

- 支援事業所窓口

専門スタッフが利用者一人ひとりの状況に合わせて説明、相談対応をしています。

情報収集・相談実例

活用しやすい事例を紹介します。

-

例1:特別支援学校の職業担当教員に相談し、就労体験先を決定。

-

例2:福祉事務所の専門員がアセスメントシートを用意し、適性や希望をヒアリング。

-

例3:オンライン相談窓口で事前に情報収集し、自分に合った支援機関を選択。

このような多様なサポートにより、利用者が安心してサービスを活用できる体制が整っています。