誤嚥性肺炎は、高齢入院患者の【約70%】が発症リスクを持つ重大な合併症です。毎年、誤嚥性肺炎による死亡者数は全国で【約3万5,000人】にのぼり、特に嚥下障害や認知症を抱える方ほど罹患率が高まります。

「どんなケアを優先すればいいのか、正解がわからず不安…」「口腔ケアやポジショニング、きちんとできているのだろうか?」――現場で日々悩むあなたのために、最新の診断基準から具体的な観察・記録方法、実践的なケアのコツまでを体系的にまとめました。

「これさえ押さえれば誤嚥性肺炎は怖くない」──そう語れる確かな根拠と統計データ、現場で効果を実感できる看護計画の立て方も徹底解説。放置すれば再入院や命にかかわる損失を生むことも、一つひとつの実践が大きな予防につながります。

本記事を読むことで、多職種チームで共有できる”具体的なノウハウ”や「家族へのわかりやすい説明法」、個々の患者背景に応じたケアの着眼点まで身につきます。これから誤嚥性肺炎看護に向き合うあなたに、臨床の最前線で役立つ”本当に必要な実践知”をお届けします。

- 誤嚥性肺炎における看護の基礎知識:病態・原因と高リスク患者の特徴

- 症状の特徴と診断プロセス:バイタル見守りと各種検査の役割

- 誤嚥性肺炎に対する看護のリスクアセスメント:観察項目と優先順位の付け方

- 誤嚥性肺炎の看護計画の体系化:OP(観察計画)・TP(援助計画)・EP(教育計画)の実践的作成法

- 誤嚥性肺炎の看護ケアにおける実践的手法:食事介助・口腔ケア・体位管理の最新技術

- 進化した予防介入と多職種連携による誤嚥性肺炎の看護:家族支援を含む包括的ケアモデル

- 発症後の対応と誤嚥性肺炎看護のマネジメント:急変時管理とケアの継続

- 最新研究と統計データに基づく誤嚥性肺炎看護の実践改善のヒント

- 現場の疑問解決と誤嚥性肺炎看護の実践支援:Q&A形式で紐解くケアの課題

誤嚥性肺炎における看護の基礎知識:病態・原因と高リスク患者の特徴

誤嚥性肺炎は、口腔や咽頭内の細菌を含んだ唾液や食物が肺に入ることで発症します。特に高齢者や嚥下障害を持つ患者では、飲み込み機能の低下や意識障害、筋力低下などが発症リスクを高める要因です。誤嚥性肺炎の看護では、病態や発生要因を正しく理解することが重要です。

誤嚥性肺炎が起きやすい主な患者の特徴を下記テーブルにまとめます。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 高齢者 | 加齢により嚥下機能や免疫低下しやすい |

| 認知症患者 | 咽頭の反射や注意力が低下 |

| 脳血管障害・神経疾患の既往 | 神経障害による嚥下障害 |

| 長期臥床・寝たきり | 筋力低下や唾液分泌不全 |

| 口腔内衛生不良 | 細菌の増殖リスク |

看護計画や評価時には、これらのリスク因子を丁寧に確認し、予防的な看護介入を行うことが求められます。

誤嚥性肺炎が発症する過程:嚥下障害のメカニズムを医学的に詳述

嚥下障害は、口腔・咽頭・食道における飲み込み動作が適切に行われない状態を指します。正常な嚥下では、舌や咽頭の動きで食物は食道へ誘導されますが、障害があると一部が気管に入り誤嚥が生じます。高齢者や疾患患者では、嚥下反射の遅れや喉頭挙上力の低下が認められ、無自覚誤嚥もしばしば見られます。

高齢者・認知症患者が特に罹患しやすい理由とその背景

高齢者や認知症患者は、加齢や認知機能低下により咽頭反射が減弱し、口腔のコントロール力も低下します。さらに、薬剤や基礎疾患の影響で唾液分泌が減少し、口腔内の自浄作用が弱まります。これにより、食物や唾液とともに細菌が気道へ侵入するリスクが高まります。

誤嚥時の細菌感染と肺炎化の仕組み

誤嚥が起こると、口腔や咽頭の細菌が唾液や食物と一緒に気道内へ入り込みます。これらの細菌が肺胞に定着・増殖することで炎症反応が発生し、肺炎となります。特に口腔内衛生が不良の場合、誤嚥された内容物に含まれる細菌量が多くなり、発症リスクが上昇します。看護の役割として、口腔ケアや体位管理の徹底が重要です。

誤嚥性肺炎と他種類の肺炎を識別する方法と診断ポイント

誤嚥性肺炎は他の肺炎と症状が重なることも多いですが、診断ではいくつかのポイントがあります。患者が嚥下障害を有していたり、誤嚥エピソードが明らかな場合、また発熱や咳嗽、痰などと併せて呼吸困難や意識障害が現れることが特徴です。下記は主要な識別ポイントです。

| 項目 | 誤嚥性肺炎 | 他の肺炎 |

|---|---|---|

| 既往歴 | 嚥下障害・認知症あり | 合併症はさまざま |

| 発症経過 | 食事・経管食後に悪化が目立つ | 比較的急性発症も多い |

| 痰の性状 | 悪臭・黄色~緑色 | 無臭も多い、色はさまざま |

| 胸部聴診 | 下肺野のラ音 | 部位は多様 |

臨床診断で重要な違いと症状の見極め方

臨床現場では、発熱・咳嗽・痰の有無やバイタルサインの変化、意識レベルの低下などを総合的に評価し、誤嚥や嚥下障害の既往があるかも必ず確認します。また、胸部X線検査で下肺野優位の陰影があれば誤嚥性肺炎を強く疑います。看護師は観察項目として、呼吸状態やバイタルサイン、経口摂取時の咳反射、体位、痰や口腔内の状態に注意深く観察を行いましょう。

-

呼吸状態:呼吸数・努力呼吸の有無

-

バイタルサイン:体温・脈拍・血圧・酸素飽和度

-

経口摂取状況・嚥下反射の有無

-

痰の性状や量

これらの観察ポイントを押さえることで、早期に異変を察知し適切なケアや医師への報告につなげることが可能です。

症状の特徴と診断プロセス:バイタル見守りと各種検査の役割

具体的な症状観察ポイント:呼吸困難、咳嗽、バイタルサインの異常

誤嚥性肺炎における症状観察では、呼吸困難や咳嗽、発熱などの変化に早期に気づくことが重要です。高齢者では脱水や意識低下が先に出現するケースも多く、日常の看護観察には細心の注意が求められます。バイタルサインの観察項目としては、体温、脈拍、呼吸数、血圧、SpO₂の測定が不可欠です。

具体的なチェックポイント

-

呼吸状態:浅い呼吸や呼吸数の増加、呼吸苦の有無

-

咳嗽:湿性咳嗽や痰、咀嚼・嚥下時の咳の有無

-

全身状態:発熱、意識レベルの変化、体力低下

-

バイタルサイン:体温上昇や低酸素血症の早期発見

特に寝たきり患者では症状の進行が早いため、定期的な観察と記録が患者の安全管理に直結します。

診断に用いる検査一覧とその適切な実施方法

誤嚥性肺炎の診断に用いる主な検査は以下の通りです。早期発見と的確な治療開始のため、症状に合わせて検査を実施します。

| 検査名 | 内容 | 実施時の注意点 |

|---|---|---|

| 胸部レントゲン | 肺炎の陰影・分布を確認 | 体位調整と移動時の安全に配慮 |

| 胸部CT | 微小な浸潤影や誤嚥パターンの詳細診断 | 金属除去・アレルギー確認 |

| 血液検査 | WBC、CRP、炎症や脱水のチェック | 貧血や腎機能障害も合わせて評価 |

| 嚥下機能検査(VE/VF) | 嚥下障害や誤嚥リスクの可視化 | 患者の誤嚥リスク状態に応じて安全管理 |

定期的なバイタルサインの把握とともに、検査前後の患者状態変化にも注意し、異常時はすみやかに医師へ報告します。

レントゲン・CT画像診断の評価基準

レントゲン画像では、肺野下部・背側に浸潤影が出ることが誤嚥性肺炎の特徴です。CTでは微細な変化や局所的な影もとらえやすく、慢性的な重複感染や他疾患との鑑別にも有用です。

-

評価ポイント

- 肺野の陰影分布(下肺野・背側が多い)

- 右肺優位(気管支の解剖的理由による)

- 慢性化や反復例では線維化や瘢痕も

評価の際は、過去画像との比較や、患者の嚥下障害既往もあわせて確認します。

血液検査と嚥下機能検査の活用法

血液検査では炎症や感染症状の進行度合いを把握できます。白血球増加、CRP上昇がある場合、感染が進行している可能性が高いです。また、脱水や栄養低下の所見があれば全身管理へつなげます。

嚥下機能検査(嚥下内視鏡=VE、嚥下造影=VF)は、嚥下障害の有無・誤嚥リスクの評価に不可欠です。正確なリスク判定によって、看護計画の方向性が定まります。

血液検査の主な指標

-

白血球(WBC)

-

CRP

-

電解質バランス

-

腎機能・肝機能

-

血清アルブミン

嚥下機能検査の観察項目

-

嚥下時の誤嚥有無

-

食塊停滞の有無

-

咳反射や声の変化

以上を組み合わせて、早期のリスク発見と適切な看護介入に役立てます。

合併疾患の把握と誤嚥性肺炎診断の注意点

誤嚥性肺炎は、高齢者や基礎疾患のある患者に多く、糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、腎機能障害などの慢性疾患を併発しているケースが少なくありません。これらの合併疾患がある場合は、症状の進行が速く、重篤化しやすいため下記の点に留意します。

-

合併疾患の有無は必ず確認:カルテ・看護記録・既往歴チェック

-

薬剤の影響:鎮静薬や降圧剤で意識レベル低下・嚥下障害悪化に注意

-

診断時の注意点

- 慢性呼吸不全や心不全による似た症状との鑑別

- 意識障害のため主訴として現れにくいことがある

合併疾患がある場合には個別的なケア計画を立て、患者ごとに注意深い観察と多職種連携を意識します。

誤嚥性肺炎に対する看護のリスクアセスメント:観察項目と優先順位の付け方

具体的な観察内容のチェックリストと根拠

誤嚥性肺炎ではリスクアセスメントが極めて重要です。適切な観察項目のチェックにより早期発見や重症化予防が可能となります。下記のチェックリストを活用し、日々のケアに役立ててください。

| 観察項目 | 観察のポイント | 根拠例 |

|---|---|---|

| バイタルサイン | 発熱、呼吸数の増加、酸素飽和度の低下 | 炎症や低酸素血症のサインを早期に捉えるため |

| 呼吸音 | 湿性ラ音、吸引時の痰の増加 | 肺内への誤嚥や分泌物の溜まり具合を把握 |

| 食事時の様子 | 咳き込み、嚥下困難、声の変化 | 誤嚥発生のリスク評価に直結 |

| 意識レベル | 眠気、反応低下 | 意識障害があると誤嚥リスクが増加 |

| 口腔内状態 | 舌苔、乾燥、汚染 | 口腔内細菌が肺炎の原因となるため |

上記の観察項目を毎回確認し、患者の状態変化を見逃さないことが、効果的な予防・早期対応につながります。

看護問題リスト作成の手順とNANDA看護診断の活用

看護問題リスト作成では、患者ごとのリスクやニーズを正確に反映させることが大切です。NANDA看護診断などを活用し、OP(観察)、TP(ケア・処置)、EP(教育・指導)を整理しましょう。

-

情報収集:

・バイタルサイン、嚥下機能、既往歴などを総合的に把握 -

アセスメント:

・誤嚥リスク状態や呼吸状態、栄養状態を総合評価 -

NANDA看護診断の例:

・誤嚥リスク状態

・感染リスク状態

・栄養バランス不良リスク -

問題リスト作成:

・優先順位を明確に

・短期・長期目標や必要なケアを設定 -

計画立案:

・OP:嚥下の観察、痰の性状チェック

・TP:口腔ケア、食事形態の工夫、体位調整

・EP:ご家族・本人への指導

このように段階的なリストアップと診断の活用が安全なケアにつながります。

発症リスクの段階別評価と適切な対応方針

発症リスクは患者の状態や背景によって変化します。リスク段階に応じた対応を取ることで、誤嚥性肺炎の発症を最小限に抑えることができます。

| リスク段階 | 評価ポイント | 具体的な対応例 |

|---|---|---|

| 低リスク | 自立歩行・嚥下困難なし | 定期的な口腔ケアと観察を継続 |

| 中リスク | 軽度の嚥下障害や咳き込みが時折あり | 食事形態変更、食事介助、体位工夫 |

| 高リスク | 意識低下・嚥下不能、寝たきりや高齢 | 経口摂取制限、経管栄養、吸引、厳密なバイタル観察・多職種連携 |

リスク評価は定期的に見直し、患者の状態に応じてケア内容を調整していくことが重要です。継続したアセスメントと迅速な対応が、重篤化防止と患者の安全確保の鍵となります。

誤嚥性肺炎の看護計画の体系化:OP(観察計画)・TP(援助計画)・EP(教育計画)の実践的作成法

OP・TP・EPの役割と各段階での記録方法

誤嚥性肺炎の予防と早期発見には、体系的な看護計画が不可欠です。看護計画はOP(観察計画)、TP(援助計画)、EP(教育計画)の3段階で構成され、それぞれに明確な役割があります。

OP(観察計画)では、患者のバイタルサインや呼吸状態、嚥下機能などを細かく観察します。主な観察項目を下記のテーブルにまとめます。

| 観察項目 | 具体的ポイント |

|---|---|

| バイタルサイン | 発熱・呼吸数・血圧・脈拍 |

| 呼吸音 | 湿性ラ音・呼吸困難・チアノーゼ |

| 嚥下機能 | 食物の飲み込み・むせ・咳嗽 |

| 口腔内 | 乾燥・咽頭痛・口腔内清潔 |

記録の際には、異常所見だけでなく経時変化も記載し、後続の介入や教育との連携を図ります。TP(援助計画)では、安全な食事介助、適切な体位維持、口腔ケアなどを実施し、EP(教育計画)では患者や家族にセルフケアや予防ポイントを指導します。各計画の記録は、内容と成果を具体的に記述し評価内容と連動させるのが効果的です。

長期・短期目標の効果的な設定方法

看護計画で目標を明確化することは、質の高いケアの実現にも直結します。短期目標は数日から1週間程で達成可能な内容を設定し、長期目標は治療経過全体を見据えます。

長期・短期目標の設定例

-

短期目標

- 24時間以内に体温・呼吸状態の安定が図れる

- 3日以内に誤嚥やむせの頻度が減少する

-

長期目標

- 誤嚥による肺炎発症を予防し、退院後も生活の質を維持する

- 家族が食事介助や口腔ケアの方法を習得し継続できる

目標設定にあたっては、患者の実際の状態アセスメントを根拠に、達成度の客観的な評価指標(例:むせの回数、バイタルの安定)にも注目しましょう。

状態別(寝たきり、在宅、認知症)に応じた看護計画作成のポイントと注意点

誤嚥性肺炎のリスクは、患者の状態により大きく異なります。寝たきり患者の場合は体位管理と褥瘡予防、在宅療養の場合は家族指導や環境整備、認知症患者には意思疎通の工夫が特に重要です。

状態別・看護計画のポイント

-

寝たきり:30°側臥位での食事、褥瘡予防の体位変換

-

在宅:家族への嚥下体操・経口摂取支援方法の教育、環境衛生

-

認知症:簡潔な声掛け、本人のペースに合わせた食事介助

患者ごとにリスクアセスメントし、状態変化を的確に記録・共有することが重要です。繰り返し教育や家族との連携を確実に行うことで、誤嚥性肺炎発症率の低減につながります。

誤嚥性肺炎の看護ケアにおける実践的手法:食事介助・口腔ケア・体位管理の最新技術

食事形態の調整法と嚥下困難患者への具体介助手順

嚥下機能が低下した患者には、食事形態の調整が不可欠です。食事介助では、患者ごとに最適な食事形態(ペースト食、ソフト食など)を選定し、むせ込みや残渣を減らします。以下のポイントを押さえて介助します。

-

誤嚥リスクが高い方には半固形食やゼリー状食が推奨されます

-

一口量はスプーン1/3程度に抑える

-

食事中は声掛けをし、ゆっくりと嚥下の反応を確認しながら進める

また、食事前後のバイタルサイン(呼吸、脈拍、体温)の観察も重要です。誤嚥性肺炎予防には、嚥下障害のアセスメントやOP TP EP方式による看護計画の立案が有効です。

口腔ケアの最新テクニック:手技から器具選定まで

誤嚥性肺炎の主な予防策の一つが、口腔内の衛生管理です。病原菌の増殖を防ぐため、以下の手法に基づくケアが有効です。

口腔ケア実施の流れ

| ステップ | 内容 | 選択器具例 |

|---|---|---|

| 1 | 口腔内観察とアセスメント | ペンライト、舌圧子 |

| 2 | 歯ブラシを用いた歯面・歯間の清掃 | 軟毛歯ブラシ |

| 3 | 真空スポンジで口腔粘膜・舌苔除去 | スポンジブラシ |

| 4 | 保湿ジェルや洗口液で乾燥予防 | 保湿剤、洗口液 |

ケア中は歯磨きや清掃の刺激でむせ込まないよう、頭部をやや前傾させるのが安全です。器具選定では個々の口腔環境に合わせ、必要に応じて介護用吸引歯ブラシを活用してください。

体位管理とポジショニングの効果的な方法

体位管理やポジショニングは、誤嚥予防や分泌物の排出促進に直結します。安全かつ効果的な方法を採用することで、誤嚥性肺炎の発症率が大きく低減します。

主な体位管理のポイントは以下のとおりです。

-

食事時は背中と頭を30〜45度挙上する

-

食後30分間は起座位・半座位を維持

-

飲み込み困難時は側臥位や仰臥位を使い分ける

頭部挙上、左側臥位、体位ドレナージの適用例

体位ドレナージは、分泌物の排出促進や肺の換気効率向上に役立ちます。特に高齢者や寝たきり患者には適切な体位調整が重要です。

| 体位名 | 適用目的 | 実施要点 |

|---|---|---|

| 頭部挙上 | 食事・経口摂取時の誤嚥予防 | ベッド背部を30度以上挙上、頸部を軽く屈曲 |

| 左側臥位 | 吸引や誤嚥リスク軽減 | 枕やクッションで傾きを保持 |

| 体位ドレナージ | 痰・分泌物排出や肺炎合併防止 | 1回20分、適宜看護記録を残す |

体位選択は患者のアセスメント結果やバイタルサインの変化に基づき、根拠を持って決定します。呼吸音の変化や咳嗽反射の有無も観察ポイントです。口腔ケアや体位管理を的確に組み合わせることで、誤嚥性肺炎の発生リスクを包括的に低減することが可能です。

進化した予防介入と多職種連携による誤嚥性肺炎の看護:家族支援を含む包括的ケアモデル

家族への指導内容と伝え方の工夫

誤嚥性肺炎の予防と再発防止には、患者だけでなく家族が日常的に適切なケアを実践できるよう支援することが重要です。家族へは具体的な食事介助方法や体位管理をわかりやすく説明し、口腔ケアの実践ポイントや観察すべき症状も伝える必要があります。

誤嚥性肺炎予防のポイント

-

食事前後の口腔ケアの重要性を伝え、歯磨きや義歯の管理方法を具体的に指導

-

食事の際は嚥下しやすい姿勢(軽い前傾など)を保つよう説明

-

会話や咳き込み、食事中のむせ込みなど異常が見られた時の初期対応も家族で共有

口頭だけでなくイラストや手順表を用いると、理解度が高まります。家族が自信を持って対応できる環境づくりが患者の安定につながります。

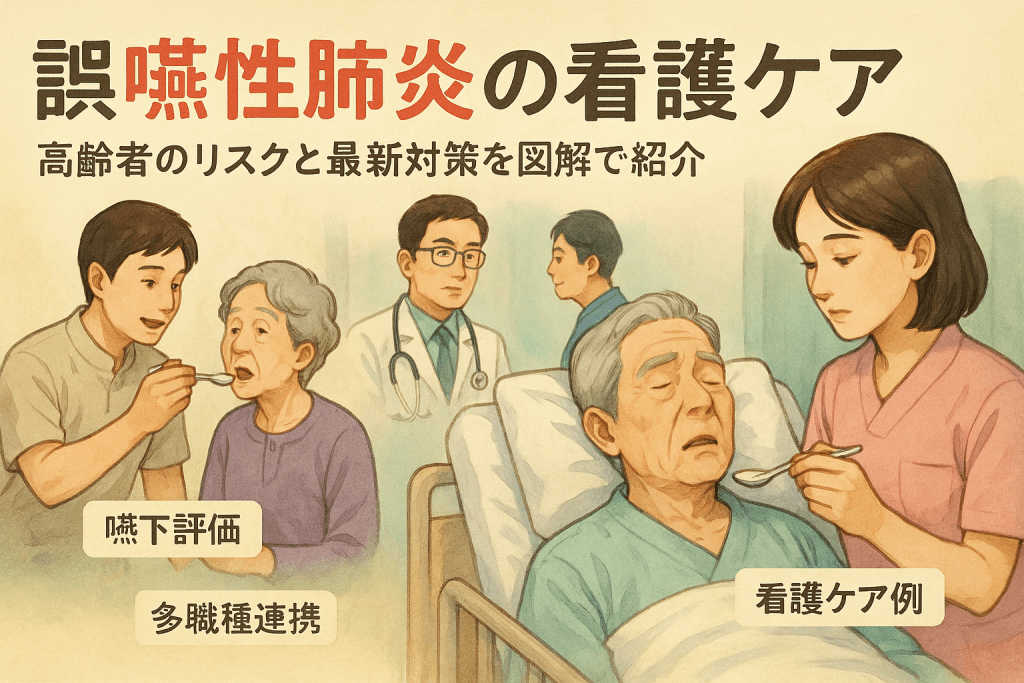

医療チーム間の多職種連携による予防効果の最大化

誤嚥性肺炎の発症リスクを下げるためには、多職種との綿密な連携が不可欠です。主な連携項目には嚥下機能の評価、看護計画の策定、栄養・リハビリの調整などが含まれます。

-

嚥下評価は看護師とリハビリ療法士が協力し、日常の観察結果を共有

-

医師の診断に基づいた予防的な抗菌薬管理や治療方針の決定

-

栄養士は嚥下機能に合わせた食形態の提案や必要な栄養補助食品の調整

看護記録やカンファレンスで得た情報を全員が把握できる体制作りがポイントです。こうすることでリスクの早期発見と的確な対応が実現します。

リハビリ療法士、栄養士、医師との役割分担

職種ごとの役割分担を明確にすることで、誤嚥性肺炎の予防と早期発見の質が高まります。

| 職種 | 主な役割 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|

| 看護師 | 状態観察、食事介助、口腔ケア、家族支援 | バイタルチェック、観察記録、ケア計画作成 |

| リハビリ療法士 | 嚥下訓練、姿勢指導、摂食・嚥下機能アセスメント | リハ訓練プログラム提案、姿勢調整指導 |

| 栄養士 | 食形態・栄養プラン設計、栄養状態の評価 | とろみ剤の選定、摂取量バランス調整 |

| 医師 | 診断、治療指示、薬剤調整 | 合併症管理、適切な薬剤選択 |

各スタッフが自らの専門性を持ち寄り、協働して個別性の高い看護計画を立案することが質の高いケアに直結します。その成果は、患者の生活の質向上と誤嚥性肺炎予防の実現へとつながります。

発症後の対応と誤嚥性肺炎看護のマネジメント:急変時管理とケアの継続

呼吸状態のモニタリング技術と適切な吸引・酸素療法

誤嚥性肺炎の発症後は、呼吸状態の悪化や急変リスクに直面します。適切な看護には、呼吸音聴取やバイタルサインの変化把握が重要です。聴診時には「ラ音」や異常呼吸音の出現部位を正確に記録し、患者の全身状態を観察します。また、酸素飽和度や呼吸数、体温、脈拍にも注意し、状態急変の早期発見を心がけます。気道分泌物が多い場合は吸引を行い、無理のない範囲で呼吸介助を行います。酸素療法は医師指示の下で、鼻カニューレやマスクなど適切なデバイスを選び、安全・清潔に実施します。

呼吸状態観察の主なポイントは以下です。

| 観察項目 | 内容例 |

|---|---|

| 呼吸音 | ラ音、異常音、左右差 |

| SpO2 | 90%以上を目安に測定 |

| 呼吸数 | 1分間あたりの変動、増減 |

| 体温・脈拍 | 発熱や頻脈に留意 |

| 全身状態 | チアノーゼ、発汗、意識レベルの変化 |

チーム内情報共有と看護記録のベストプラクティス

急変時には、タイムリーな情報共有と質の高い看護記録が不可欠です。医師、リハビリ、栄養士ら多職種とコミュニケーションを図り、患者に起きている変化や対応内容を迅速に伝達しましょう。看護記録では、バイタルや症状、ケアの実施内容、家族への説明状況まで一つひとつ正確に記録します。「看護記録」は、今後の看護計画の見直しや、誤嚥性肺炎再発リスクへの早期対応にも役立ちます。

チーム連携や看護記録のポイントを意識しましょう。

-

異常発生時はすぐに上司・医師へ報告

-

看護の根拠や観察ポイントは明確に記述

-

誰が見ても一貫した内容になるよう簡潔明瞭を心がける

-

記録に迷った際は必要な根拠を整理して記載

発症後リハビリ計画と再発防止策の策定

誤嚥性肺炎の回復後は、嚥下機能や日常生活動作の改善を目指したリハビリ計画が欠かせません。患者の状態に応じ、嚥下訓練や口腔ケアを日課に取り入れ、食事形態の調整も継続します。リハビリテーションスタッフや言語聴覚士と連携することで、筋力維持と誤嚥リスク低減につながりやすくなります。さらに、正しい食事姿勢や適切な休息環境など、再発を防ぐ生活支援も意識します。

再発防止策として以下の実践が重要です。

- 定期的な嚥下評価とリハビリの導入

- 口腔ケアの継続で口腔内の清潔を保持

- 食事形態や介助方針の見直し

- スタッフ間での情報共有と家族への指導

- 肺炎発症歴のある方は定期的な健康チェック

専門的視点と実践的なアプローチを両立させ、患者の安全とQOLの向上を目指す看護が求められています。

最新研究と統計データに基づく誤嚥性肺炎看護の実践改善のヒント

統計データの解釈と現場応用例

誤嚥性肺炎は高齢者の肺炎の約70%を占めるとされています。近年の研究では、定期的な口腔ケアの実施によって発症率が約40%低下することが明らかになっています。また、嚥下機能の評価と多職種連携の推進によって再発リスクも下げられています。

| データ項目 | 効果・影響 |

|---|---|

| 定期的な口腔ケア実施 | 発症率約40%低下 |

| 嚥下評価の徹底 | 早期発見、リスク管理向上 |

| 多職種チームの連携 | 見逃し防止、早期対応促進 |

| 就床時体位変換 | 吸引リスク減少 |

現場応用のポイント

-

バイタルサインと呼吸音のこまめな観察

-

口腔・嚥下状態のアセスメント記録

-

チームカンファレンスによる情報共有

-

定期的な看護ケア介入のスケジュール化

看護現場での改善事例紹介と成功パターン

看護現場では、観察項目の標準化やケア手順の共有によって誤嚥性肺炎の発症抑制が実現しています。例えば、「バイタル異常の早期発見」と「嚥下障害リスクの重点観察」の徹底により、急変時の初期対応が迅速になり患者の予後改善に寄与しています。

実践的な取り組み例

-

1日2回の口腔ケア実施

-

食事前後の嚥下状態アセスメント

-

体位管理と体動介助のマニュアル化

-

看護記録へリスク評価項目明記

成功パターンのポイント

- スタッフ間の共通認識醸成

- ケアの振り返りと課題共有

- 定期的な研修や症例検討会の実施

研究成果を基にした新たなケア方法の紹介

近年発表された研究では、吸引カテーテルの適切な使用法や誤嚥発生時の初期対応アルゴリズムが普及しつつあります。また、「嚥下訓練」や「リハビリ介入の早期導入」によるQOL向上も注目されています。

| 新ケア方法 | 主要ポイント |

|---|---|

| 嚥下体操・リハアプローチ | 食事前のルーティン化 |

| 噴霧式口腔ケア | 粘液除去・口腔内清潔向上 |

| 専門職連携カンファレンスの強化 | 継続的フォローと早期対策 |

日々のケアで心がけたいポイント

-

嚥下評価で食事形態を定期的に見直す

-

口腔清掃の徹底で細菌繁殖を抑制する

-

終夜の体位管理と吸引のタイミング調整

-

確実な記録と情報共有でチーム医療を推進する

これらの工夫により、誤嚥性肺炎の予防と再発防止に大きな成果が期待できます。

現場の疑問解決と誤嚥性肺炎看護の実践支援:Q&A形式で紐解くケアの課題

観察・記録・ケア計画作成に関する質問集

誤嚥性肺炎の現場ケアで特に重視されるのが、観察項目や記録、ケア計画の立案です。誤嚥性肺炎患者では、呼吸状態、意識レベル、体温、SpO2、咳嗽の有無等の観察が不可欠です。特に呼吸音の聴取部位やバイタルサインの変化は早期発見・重症化防止の要になります。

記録時は「どのような状態でどれだけ変化があったか」を客観的事実に基づき記載します。誤嚥リスクの高い患者には、NANDAの看護問題やアセスメント例を活用し根拠のある看護計画が重要です。ケア計画の目標は、短期・長期を明確に記載し、OP(観察)、TP(ケア)、EP(教育)を分かりやすく整理しましょう。

| 観察項目 | 観察ポイント | 記録例 |

|---|---|---|

| 体温 | 発熱の有無、発熱パターン | 午後に38.2℃、悪寒あり |

| 呼吸 | 呼吸数、努力呼吸の有無 | 呼吸数24回、吸気時にラ音 |

| 痰 | 性状・量・色 | 粘稠な黄緑色痰30ml |

| 意識 | 覚醒レベル・会話反応 | JCS2、声かけに反応 |

食事介助や口腔ケアの具体的悩みと解決策

食事介助や口腔ケアで悩みやすいポイントは、「安全な食事形態」「誤嚥予防の姿勢維持」「口腔内の清潔保持」です。

食事時は以下を徹底してください。

-

患者の座位保持:椅子や車椅子で背筋を伸ばし、顎を少し引く

-

一口量の調整:無理のない大きさととろみ調整で誤嚥を防止

-

口腔内チェック:食後の残渣は口腔ケアで除去し、感染症リスクを低減

口腔ケアは、義歯の取り外し、歯ブラシによるプラーク除去、保湿剤使用を推奨します。特に嚥下障害患者では、看護計画に口腔ケアのOP・TP・EPを明記すると役割分担が明確になります。

-

食前後の口腔清拭

-

嚥下体操によるリスク低減

-

衛生材料・とろみ剤の適切利用

体位管理やリスクアセスメントの実践的ポイントまとめ

誤嚥リスク状態における体位管理は看護の中核です。姿勢によって誤嚥の危険度が変わるため、「食事時は30~45度の高座位」「横にならざるをえない場合でも上半身をしっかり挙上」することが大切です。寝たきり患者は定時に体位変換を行い、口腔内の分泌物が気道へ流入しない工夫も必須です。

リスクアセスメントで見るべき主な指標は以下です。

-

嚥下機能のレベル把握

-

筋力低下や意識障害の有無

-

既往歴・併存疾患の把握

誤嚥リスク判定にはチェックリストの活用も有効です。これらの観察・ケア計画を一貫して記録することで、家族や多職種による連携が進み、在宅でも施設でも質の高い看護ケアが実現します。